-

>

東洋鏡:京華舊影

-

>

東洋鏡:嵩山少林寺舊影

-

>

東洋鏡:晚清雜觀

-

>

關中木雕

-

>

國博日歷2024年禮盒版

-

>

中國書法一本通

-

>

中國美術8000年

西方現代畫派與東亞美術(毛邊本) 版權信息

- ISBN:9787515522685

- 條形碼:9787515522685 ; 978-7-5155-2268-5

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

西方現代畫派與東亞美術(毛邊本) 本書特色

★ 國家社科基金重大項目“文明互鑒視域下中華審美文化對近現代西方的影響研究”(17ZDA016)*新成果

★ 西方現代畫家,奏響東亞美術之琴!

★ 近200幅全彩插圖,在觀畫共鳴中感受絢麗的東西藝術融合之美。

★ 納比派、青春風格派、象征主義、表現主義、野獸派、立體派、包豪斯、畢希爾、抽象表現主義等現代畫派與東亞美術的親緣關系

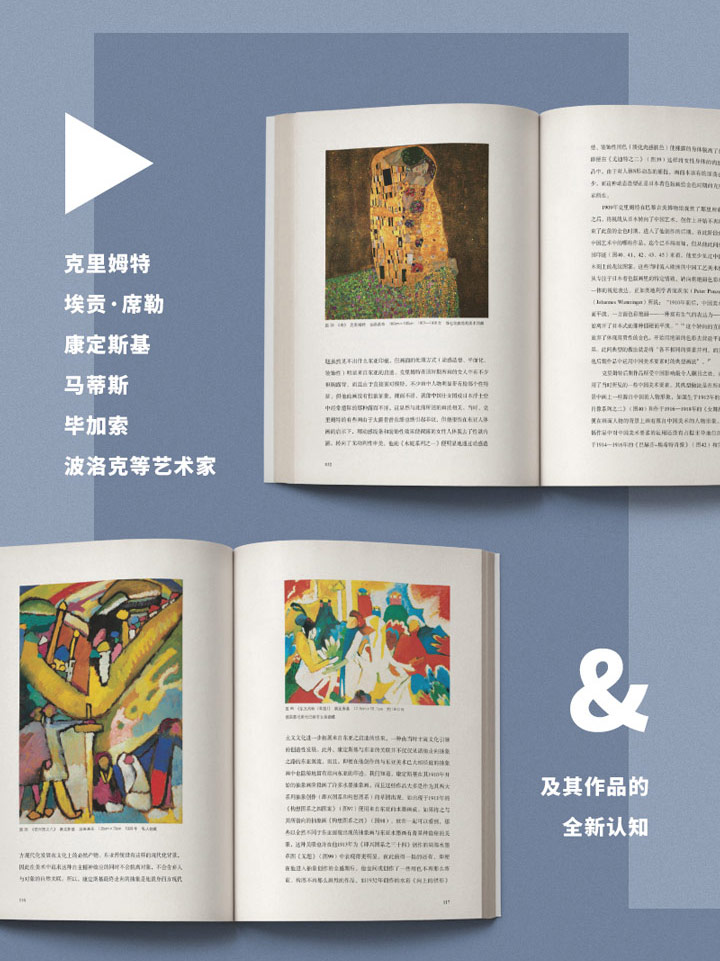

克里姆特、埃貢·席勒、康定斯基、馬蒂斯、畢加索、波洛克等藝術家及其作品的全新認知

★ 西方藝術的創新不是與過去告別,而是在異體文化中尋找啟發啟示。同樣,中國的繼承傳統也不是把古人所有的衣服穿一遍,而是進行一種創造性轉化,尋求一種更為抽象的表達。——王才勇

西方現代畫派與東亞美術(毛邊本) 內容簡介

《西方現代畫派與東亞美術》是國內**本系統論述西方現代派繪畫與東亞美術之關系的專著,可以看作是《印象派與東亞美術》的續篇。全書以文獻和圖片資料為依托,具體演示了繼印象派之后出現的西方現代派繪畫與東亞美術之間的親緣關系,從納比派、青春風格派、象征主義、表現主義、野獸派、立體派、包豪斯等,一直到抽象表現主義,筆觸直接落在諸現代派畫家身上,如克里姆特、埃貢·席勒、康定斯基、馬蒂斯、畢加索等。通過披露現代派繪畫的東亞淵源,《西方現代畫派與東亞美術》不僅展現了跨文化高度下對西方現代派繪畫的全新認知,也為東亞美術的自我認知提供了嶄新的界面和視角。

西方現代畫派與東亞美術(毛邊本) 目錄

導言:印象派開啟的新美術/001

一??納比派/007

不同于印象派的畫法創新/009

空間處理的雙向化/013

線條勾勒的動感化/021

視覺造型的非物性化/027

二??青春風格派/035

青春風格畫派與東亞美術/036

克里姆特/045

埃貢·席勒與赫德爾/060

三??象征主義——雷東/073

黑白構圖中的東亞印跡/076

色彩配置中的東亞意趣/080

對東方理念的幾個創造性運用/085

四??表現主義/093

表現主義與東亞美術的語匯關聯/094

表現主義中的東亞印跡/096

奧古斯特·馬克/103

康定斯基/109

五??野獸派/121

馬蒂斯與東亞美術/123

作為追求目標的表現性色彩/131

表現性色彩的構成/136

介于主觀和客觀之間的色彩表現/149

野獸派其他成員作品中的東亞印痕/153

六??立體派/167

畢加索與東亞美術/169

勃拉克作品中的東亞意蘊/181

簡化與分解/186

立體派的后續發展/190

七??包豪斯——伊頓/197

伊頓與東亞美術/198

節奏與主觀形態/205

東亞傳統美術與現代工業設計/213

八??畢希爾/217

現代繪畫中的具象與抽象之壘/218

對中華審美文化的接受/222

水墨畫中的中華印跡/227

單色體畫和著色小畫中的中華印跡/231

畢希爾作品的中為西用特質/235

九??抽象表現主義——馬克·托比/239

“書法式推動”走向“白色書寫”風格/241

新畫法早期具象作品中的東亞印痕/244

晚期抽象作品中的東亞氣息/248

如何看待托比對東亞水墨文化的接受/257

余論:東方與西方,傳統與創新/261

西方現代畫派與東亞美術(毛邊本) 節選

導言:印象派開啟的新美術

好多年前,一位旅歐華裔畫家在聊天時曾跟我說:歐洲現代畫家中幾乎沒有人不在東亞美術這把琴上撥弄過。簡單一句話喚起了我多少年來的觀畫體驗和共鳴,開始了持續至今的探索之旅。12年前的《印象派與東亞美術》是**個成果,但印象派只是開始,后面還有很多。印象派之后,現代繪畫全面展開,多少畫家,繼續在東亞美術這把琴上撥弄,獲取靈感,推出了風格各異的現代畫派。東亞美術推動了現代畫派的發展,這是大家都知道的,因為畫家們留下的自述都如是說,但具體情況究竟如何呢?畫家們少有留下闡述,因此需要揭示,這也是迄今很少為人知曉的。

對此還是要從印象派說起。眾所周知,印象派成員一共舉行了8次集體展覽,**次是1874年,*后一次是1886年。這期間雖遭到學院派和巴黎美術學院體制內人士的不少批評,但令人耳目一新的畫法立刻激起了無數畫法創新的努力,開啟了西方現代美術的崛起和發展之路。

西方美術之現代是相對于希臘傳統而言的,這個傳統在文藝復興時期得到了拓展和固化,100多年后,到了17世紀開始漸漸出現裂變,而**次走離希臘傳統的蛻變就是在東亞美術伴隨下出現的,17世紀中下葉興起,貫穿整個18世紀的“中國風”就是明證。中國風之后,雖然希臘傳統復辟,出現了新古典主義,但這股走出傳統的現代之風換臉浪漫派繼續前行,直到19世紀中下葉印象派的出現,從根本上顛覆了希臘—文藝復興傳統的現代畫風,開始穩穩踏上征程,直到今天,不再復返。

就印象派而言,評論界的說法很多,有說開始拋棄繪畫的故事性、文學性,轉向繪畫性本身;有說開始拋棄三維透視,拋棄光影效果,轉向沒有光影的平面圖像;有說開始從內涵決定轉向形式主義美學等。這些都是從不同角度說事,彼此并不排斥。總體而言,自希臘開始經文藝復興弘揚的美術傳統,基于日常定點觀看,圖像由三維透視建構。而日常視覺理解總是基于特定前經驗的,面對一個視覺對象,我們的理解很大程度取決于視覺前經驗。面對這樣的作品形式,由于視角與日常一致,理解就緊密與有關該對象的前經驗勾連,而不是單純基于當下觀看。作品形式的意義緊密嵌入有關該形式的前經驗之中,當下直感的觀看在作品意義的實現中不起主導作用,形式的意義完成由相關對象所承載的故事信息等所主導。簡言之,面對這樣的視覺藝術,理解與否不在于是否看清圖像,而在于對圖像所承載的內容、故事、背景等是否有信息儲備,所以是基于故事性、文學性的圖像形式。

印象派的畫法創新實現了歐洲造型藝術中的視覺革命,基于三維透視的光影成像得到突破,視覺理解與日常觀看經驗的直接勾連被切斷,觀看不再直接系之前經驗,而是更高程度托付給當下觀看。所以,故事、文學因素消退,形式因素得到提升。羅杰·弗萊據此推出了形式主義美學主張,印象派也被稱為開啟了形式主義美學的先河。

形式主義與一般藝術觀察都會有的形式分析不同,作品的形式分析是具體剖析各形式要素及其組合所引發的觀賞效果,目的是為了披露什么樣的作品形式引發了什么樣的意義理解,并不涉及形式是怎樣引發意義理解的,也就是說,不涉及作品形式是沿著怎樣的路徑和以怎樣的方式引發意義理解的。形式主義美學與內容決定論美學相對立,對這個問題給出了形式決定論的回答,主張對形式本身的感知就在產生意義,而無須再勾連形式所承載的意義關聯。現代繪畫從異于日常視看起步,一步一步走向與現實的背離,其實就在一步一步切斷與日常經驗,與視覺前經驗的關聯。這樣,形式主義美學就將視看對象意義的生成托付給了當下觀看。前經驗是屬于所見形式勾連或內蘊的東西,不再是直接見到的,不再是此時此刻當下的。而觀看直接指向的就是作品形式,因此,觀看本身在生成意義,就是形式本身在給出意義,無須再勾連前經驗。

由此就標識出了形式意義生成的兩種方式,一種是內容決定論,一種是形式自主決定論。前者將形式意義的生成*終歸結到形式所承載的內涵上,這是日常視看的情形;后者將形式意義的理解不再歸結到當下所見形式的外部要素上,而是駐足于其本身,駐足于當下所見本身。所以,形式主義是一種切斷形式與其關聯內涵相連的美學,是一種將形式之意義關聯托付給單純觀看的美學。這并不是說,人對形式的理解單純可以由主義、由觀念引導。事實是,視覺理解的發生路徑只是由形式特質決定。就作品形式而言,但凡具象,形式勾連現實,意義生成就會由觀看出發與前經驗關聯;但凡抽象,形式與現實有異,理解就只能駐足于當下觀看,而無法走出當下觀看,不會勾連前經驗。

形式主義美學的思路*早出現在18世紀歐洲對絕對美和相對美的區分中,如哈奇生、狄德羅等,*早表述見諸康德的《判斷力批判》,藝術上的全面呈現始于19世紀中下葉崛起的現代主義,印象派便是繪畫領域中的始作俑者。所以,早期現代主義大多都是形式主義的,都在追求形式的自主性,推重形式的獨立表達。只是后來的發展,才走向肢解形式,*終走向抽象。肢解和抽象已經不再是現實形式,而是人為創制的形式,如此這般,作品形式的意義又脫離開當下觀看,復歸先在的內涵積淀,這個先在已經不是一般意義上的前經驗,而是藝術家預先設定的。所以,不再是形式主義了,而是藝術家創制出了一個全新形式,其意義由藝術家先期植入,觀賞中的意義實現無法來自觀看本身,而是取決于對先期植入之意義的了解與把握。

因此,形式主義的要旨在意義的瞬間發生,當下生成,這是印象派所開啟的新美學。作品造型雖與現實形式還有鮮明的相關性,但已經與古希臘—文藝復興傳統不一樣,由于定點透視的破除,視像已經無法完全勾連現實經驗,理解很大程度上取決于當下觀看,意義也就在當下觀看的瞬間發生。

突破定點透視而又保存現實形式,印象派畫家們是通過一些全新的畫法策略實現的。

印象派只是西方繪畫現代轉向的開始,之后前赴后繼,在短短幾十年時間里,相繼出現了眾多不同的嘗試,形成了不同的現代畫派。其間無論美術語匯如何不同,但在畫法創新的過程中都程度不等地觀望過東亞美術,從中獲得靈感。印象派之后如納比派、象征主義、青春風格派、表現主義、野獸派、立體派等,還有眾多不屬于某個畫派或畫家群體的獨行者,無不與東亞美術有著或這或那的關系。

20世紀后,這個發展全方位出現。西方繪畫的現代轉向在19世紀下半葉啟動時,傳統畫法并沒有整個退出畫壇,進入20世紀后,現代主義才站穩腳跟,全面展開。在這個發展中,以中國和日本為主的東亞美術繼續起到了助推作用。當時的西方畫壇,經過此前19世紀下半葉畫法創新實踐的演示,對東亞美術產生了越來越大的熱情。1900年在巴黎舉辦的萬國博覽會(即世博會)上出現的東亞美術除日本版畫外,還有大量水墨畫、雕像等。

可以說,1900年以降,西方現代畫家中很少有對東亞美術沒有關注過的。在進一步突破希臘—文藝復興傳統的現代之路上,畫家們繼續從東亞尋找畫法創新的靈感,進而推出了眾多現代畫派。無疑,這些畫派是西方畫家自主創造的結果,所以,彼此之間風格迥異,但都或多或少受到過東亞美術的啟迪和激勵。這一事實雖然少有人否定,但是其間的細節真相迄今也少有人披露。殊不知,看清這個真相,不僅有助于深入準確了解單個畫家、畫派本身,而且也將彰顯出西方現代繪畫與東亞美術這個異體文化的具體畫法關聯,“異”主要是異于希臘—文藝復興傳統。正是這個異體文化與其他因素一起幫助著西方繪畫從傳統中走出,轉向現代,開啟了西方現代畫史絢麗多姿的篇章。

西方現代畫派與東亞美術(毛邊本) 相關資料

西方現代畫派與東亞美術(毛邊本) 作者簡介

王才勇,1961年生于上海。德國法蘭克福大學藝術史博士,卡爾斯魯厄國立造型藝術學院藝術學博士后。現為復旦大學文藝美學研究中心教授、博士生導師,中華美學學會理事,中國中外文藝理論研究會理事,國家社科基金評審專家、重大項目首席專家,教育部人文社科基金項目評審專家。在國內外出版專著《印象派與東亞美術》《視覺現代性導引》《現代藝術的跨文化體驗》《中西語境里的文化述微》等9種,譯著《抽象與移情》《機械復制時代的藝術作品》《解釋的有效性》《一個誘引者的手記》《單行道》等10余種,國內外發表有關美學、藝術學專業論文百余篇。《抽象與移情》《機械復制時代的藝術作品》作為現代藝術的經典之作,成為國內高校藝術專業的必修書目。

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

隨園食單

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

史學評論

- >

莉莉和章魚

- >

李白與唐代文化