-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

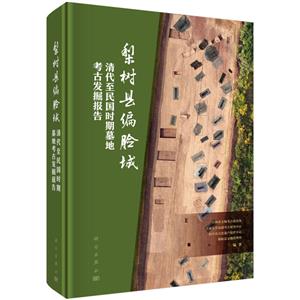

梨樹縣偏臉城清代至民國時期墓地考古發掘報告 版權信息

- ISBN:9787030695956

- 條形碼:9787030695956 ; 978-7-03-069595-6

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

梨樹縣偏臉城清代至民國時期墓地考古發掘報告 本書特色

適讀人群 :從事東北考古、清代至民國時期考古與歷史、體質人類學等專業研究人員,大專院校相關專業師生本書適合從事東北考古、晚清至民國時期考古與歷史、墓葬考古等專業研究人員,以及大專院校相關專業師生參考閱讀。

梨樹縣偏臉城清代至民國時期墓地考古發掘報告 內容簡介

梨樹縣偏臉城清代至民國時期墓地位于吉林省四平市梨樹縣城北6干米的白山鄉岫巖村西偏臉城古城西側。2017年,該墓地的部分墓葬被雨水沖刷暴露于地表,同年吉林省文物考古研究所、吉林大學邊疆考古研究中心等對該處墓地進行了搶救性發掘,清理清代至民國時期的墓葬39座,出土各類遺物500余件。通過對墓地內墓葬的排列規律、墓內出土遺物和人骨考古學的分析,同時結合國內外相關文獻史料,推定梨樹縣偏臉城清代至民國時期墓地為一處天主教教民的墓地。該墓地的考古工作是吉林省搶先發售對這一時期墓葬的大規模發掘與綜合研究,對于研究該時期基督教在東北地區的發展、宗教對當地葬俗的影響,以及東北地區當時農村人口的健康狀態等具有重要意義。 本書適合從事東北考古、清代至民國時期考古與歷史、體質人類學等專業研究人員,以及大專院校相關專業師生參考閱讀。

梨樹縣偏臉城清代至民國時期墓地考古發掘報告 目錄

**章 概述 (1)

**節 地理環境 (1)

一、梨樹縣 (1)

二、偏臉城 (2)

第二節 歷史概況 (4)

一、梨樹縣遼金簡史 (4)

二、偏臉城考古簡史 (5)

三、梨樹縣清代至民國歷史沿革 (8)

第三節 偏臉城考古工作概況 (9)

一、以往調查與發掘工作 (9)

二、2017年的發掘情況 (11)

第二章 2017年偏臉城西側外北區墓地發掘報告 (13)

**節 發掘情況 (13)

第二節 地層堆積 (14)

第三節 遺跡 (14)

一、灰坑與溝 (14)

二、墓葬 (20)

第四節 地表采集與地層出土遺物 (120)

一、地表采集遺物 (120)

二、調查墓葬采集遺物 (121)

三、第2層出土遺物 (122)

第三章 2017年偏臉城西側外考古發掘收獲與認識 (124)

**節 北區墓地分期與年代 (124)

一、墓葬分類 (124)

二、器物分析 (128)

三、墓葬分期與墓地性質 (142)

第二節 墓葬考古學研究 (144)

一、葬式與葬具 (144)

二、墓地人口學 (150)

三、纏足與其他身體改造 (155)

四、身體狀況和古代疾病 (160)

五、結語 (163)

第三節 M014的案例與清末至民國時期墓地的性質 (164)

一、M014的案例 (164)

二、與文獻記載結合 (165)

三、德約瑟的信 (185)

四、古DNA報告 (191)

第四章 結語 (192)

**節 墓地的性質 (192)

第二節 民國時期考古 (192)

附錄 2017年偏臉城城內搶救性發掘簡報 (196)

附表1 偏臉城西側外墓葬登記表 (198)

附表2 偏臉城西側外墓葬出土遺物統計表 (200)

附表3 偏臉城西側外墓葬人骨性別、年齡和疾病鑒定表 (203)

Abstract (206)

后記 (208)

插圖目錄

圖1 偏臉城遺址位置圖 (3)

圖2 偏臉城地形圖與發掘區的位置 (12)

圖3 清理前發掘現場 (13)

圖4 調查時墓葬情況 (14)

圖5 偏臉城西側墓地2017年發掘區總平面圖 (17)

圖6 H001平、剖面圖 (18)

圖7 H001出土遺物 (18)

圖8 H002平、剖面圖 (18)

圖9 H002出土遺物 (19)

圖10 G001平、剖面圖 (19)

圖11 G001出土遺物 (19)

圖12 M001平、剖面圖 (21)

圖13 M001出土遺物 (22)

圖14 M002平、剖面圖 (23)

圖15 M002纏足造成的跗骨和跖骨改變 (24)

圖16 M002板層骨外層有骨改建的右側腓骨(局部) (24)

圖17 M002跖骨上的多孔性狀 (24)

圖18 M002出土遺物 (25)

圖19 M003平、剖面圖 (26)

圖20 M004與M005平、剖面圖 (28)

圖21 M004出土遺物 (29)

圖22 M005 脊椎壓縮性骨折 (31)

圖23 M005出土遺物 (31)

圖24 M006平、剖面圖 (32)

圖25 M006出土遺物及拓片 (34)

圖26 M007平、剖面圖 (36)

圖27 M007出土遺物 (36)

圖28 M008平、剖面圖 (37)

圖29 M008出土遺物及拓片 (39)

圖30 M009平、剖面圖 (40)

圖31 M009出土遺物 (41)

圖32 M010平、剖面圖 (42)

圖33 M010出土遺物拓片 (43)

圖34 M011平、剖面圖 (44)

圖35 M011出土遺物 (45)

圖36 M012平、剖面圖 (45)

圖37 M012因韌帶骨化而相連的兩節胸椎椎體 (46)

圖38 M012出土遺物 (47)

圖39 M013平、剖面圖 (48)

圖40 M013出土遺物及拓片 (49)

圖41 M014平、剖面圖 (50)

圖42 M014有很密集的小孔的髖臼窩 (51)

圖43 M014左側股骨(股骨頭凹上側有成片的小孔和骨質象牙化) (52)

圖44 M014出土遺物及拓片 (53)

圖45 圣母顯靈圣牌(M014①∶2) (54)

圖46 M015與M025平、剖面圖 (55)

圖47 M015右頂骨失狀縫外側的孔 (58)

圖48 M015左側髖臼窩滿是稀疏的針狀新骨和一些凹坑樣的大孔 (58)

圖49 M015左側股骨頭凹周緣環繞著新骨 (58)

圖50 M015肱骨頭后側的孔 (58)

圖51 M015尺骨遠端有凹陷和圓形孔 (58)

圖52 M015脊柱 (58)

圖53 M015出土遺物及拓片 (59)

圖54 M016平、剖面圖 (60)

圖55 M016肋骨胸膜面的新骨 (61)

圖56 M016 結核病:脊椎上的破壞性損傷 (62)

圖57 M016出土遺物及拓片 (62)

圖58 M017平、剖面圖 (63)

圖59 M017出土遺物及拓片 (66)

圖60 M018平、剖面圖 (67)

圖61 M018胸椎(表面有明顯的許莫氏結節) (68)

圖62 M019平、剖面圖 (69)

圖63 M019牙周病 (70)

圖64 M019顱骨 (70)

圖65 M019脊椎(T5至T11) (70)

圖66 M019的T7 (71)

圖67 M019的T8 (71)

圖68 M019的T9 (71)

圖69 M019的T10 (71)

圖70 M019左側第二掌骨 (72)

圖71 M019兩側足舟骨 (72)

圖72 M019出土遺物 (73)

圖73 M020、M021平、剖面圖 (74)

圖74 M020與M021出土遺物及拓片 (76)

圖75 M021脊柱后凸畸形 (77)

圖76 M021右側腓骨遠端肌腱、韌帶附著點的骨化 (78)

圖77 M021兩側中間楔骨周圍肌腱、韌帶附著點的骨化 (78)

圖78 M022平、剖面圖 (79)

圖79 M022出土遺物 (80)

圖80 M023平、剖面圖 (81)

圖81 M023 纏足 (82)

圖82 M023 顱骨后面觀 (82)

圖83 M023出土遺物 (83)

圖84 M024平、剖面圖 (84)

圖85 M024出土遺物 (86)

圖86 M025左側頂骨后方紐扣狀骨瘤 (87)

圖87 M025兩側跖趾關節處的拇外翻 (87)

圖88 M025出土遺物及拓片 (88)

圖89 M026平、剖面圖 (89)

圖90 M027平、剖面圖 (90)

圖91 M027出土遺物 (91)

圖92 M028平、剖面圖 (92)

圖93 M029平、剖面圖 (92)

圖94 M029出土遺物及拓片 (93)

圖95 M030平、剖面圖 (94)

圖96 M030右側第3肋骨的肋頭變形 (95)

圖97 M030的T10、T11和T12 (96)

圖98 M030兩側股骨頭 (96)

圖99 M030出土遺物及拓片 (97)

圖100 M031平、剖面圖 (99)

圖101 M031釉質發育不全 (100)

圖102 M031髖臼窩 (100)

圖103 M031纏足造成的足部骨骼變異 (100)

圖104 M031出土遺物 (101)

圖105 M032平、剖面圖 (102)

圖106 M032出土遺物 (103)

圖107 M033平、剖面圖 (104)

圖108 M033出土遺物及拓片 (106)

圖109 M034平、剖面圖 (107)

圖110 M034出土遺物 (108)

圖111 M035平、剖面圖 (109)

圖112 M036平、剖面圖 (110)

圖113 M037平、剖面圖 (111)

圖114 M037出土遺物 (112)

圖115 M038平、剖面圖 (113)

圖116 M038腦脊膜膨出 (114)

圖117 M038出土遺物及拓片 (115)

圖118 SM003平、剖面圖 (117)

圖119 SM003顱骨上的多孔性狀和右側人字縫附近被壓平 (118)

圖120 SM003眶頂板篩孔樣變 (118)

圖121 SM003骶骨 (118)

圖122 SM003出土遺物 (119)

圖123 地表采集遺物及拓片 (121)

圖124 調查M023地表遺物及拓片 (122)

圖125 第2層出土遺物 (123)

圖126 兩類墓葬分布圖 (127)

圖127 完整瓷碗 (130)

圖128 農安庫爾金堆、淮安楚州翔宇花園、五常拉林機場清代墓葬出土的瓷碗 (131)

圖129 梨樹縣博物館民國時期瓷罐 (132)

圖130 侵華日軍第七三一部隊舊址細菌實驗室出土的藥瓶 (132)

圖131 淮安楚州翔宇花園、齊齊哈爾奈門沁、榆樹上臺子清代墓葬出土的頭飾 (133)

圖132 扣子的類型 (134)

圖133 農安庫爾金堆清代墓葬出土的銅紐扣 (135)

圖134 農安庫爾金堆清代墓葬(M4)出土的褲子 (136)

圖135 M006銅錢出土情況 (138)

圖136 M013出土的銅錢 (139)

圖137 清末時期墓地照片 (143)

圖138 東北地區清末墓地布局發掘區總平面圖 (144)

圖139 東北地區清代墓葬平、剖面圖 (145)

圖140 木棺彩繪 (146)

圖141 墓葬方向統計示意圖 (146)

圖142 棺材的運輸方式(20世紀初照片) (149)

圖143 東北地區現代棺材 (150)

圖144 北區至南區墓葬分布推測示意圖 (153)

圖145 墓地性別與死亡年齡分布示意圖 (154)

圖146 墓地墓主人年齡分布圖 (157)

圖147 男女墓葬分布圖 (159)

圖148 梨樹縣天主教教堂老照片(南門) (167)

圖149 梨樹縣天主教教堂老照片(從西南往西北排的院子圍墻) (168)

圖150 長春圣德勒撒主教堂 (168)

圖151 Armand Joseph Déan(1890年往中國東北地區出發之前的德約瑟)Archives des Missions étrangères de Paris (183)

圖152 德約瑟在中國東北的路程復原圖 (184)

圖153 德約瑟的洗禮記錄 (185)

圖154 德約瑟的出生記錄 (185)

圖155 德約瑟家譜復原圖 (186)

圖156 由在Saint-Germain-en-Coglès的女士謄寫的德約瑟的信 (187)

圖157 德約瑟親筆書寫的兩封信 (187)

圖158 德約瑟的照片 (189)

圖159 1899年天主教節日與中國農歷對照的日歷 (190)

彩圖目錄

彩圖1 發掘結束

梨樹縣偏臉城清代至民國時期墓地考古發掘報告 節選

**章 概述 **節 地理環境 一、梨樹縣 梨樹縣地處吉林省西南部,地理坐標介于東經123°45′~124°53′、北緯43°02′~43°46′之間,面積4209平方千米,隸屬于四平市,南部環抱四平市區,并與遼寧省康平、昌圖、開原、西豐等縣為鄰,東南與伊通縣接壤,東、北以東遼河為界與公主嶺市、雙遼市相望。 梨樹縣有14個鎮,6個鄉,1個省級經濟開發區和1個工業集中區、295個村,戶籍總人口69.7萬人,其中農業人口61萬。據1984年的《梨樹縣文物志》記載:“耕地面積約288萬畝,大部為旱田,水田占8%,人口77.3萬,多數為漢族,其余為朝鮮、滿、回、蒙古族。”“梨樹鎮是縣人民政府所在地,是全縣政治、經濟、文化中心。梨樹縣地處大黑山脈西麓、東遼河左岸的遼河平原,為東遼河所環繞。地勢東南高、西北低,大部地區海拔在200米以下。東南部為丘陵,*高的大砬子,海拔537米。中部為波狀平原,東、西部為平原,北部為沖積平原。” “梨樹縣境內有兩條較大的河流,一是發源于大黑山北麓的昭蘇太河,它流經梨樹縣中西部地區,*后注入西遼河。其次是發源于大黑山西麓的寇河,它橫貫梨樹縣東南的葉赫滿族鄉境內的寇河谷地,*后注入西遼河。這兩條河與東遼河,都有不少支流,構成了梨樹縣的三大水系。這三大水系羅織的水網,滋潤著每一寸土地,從古至今,哺育著這里的人民。東遼河上游的二龍湖、寇河上游的轉山湖,是兩大人工湖,可利用其蓄水養魚、灌溉發電,又可用以防洪抗澇。” 梨樹古城原名昭蘇城,因在昭蘇太河右岸而得名。傳說有一位蒙古太子名叫昭蘇,死于此地,為紀念他,將此河命名為昭蘇太子河。昭蘇為蒙語,意為“有很多錢”。昭蘇太子河后簡稱昭蘇太河,1987年確定標準名稱為昭蘇太河,是梨樹縣境內僅次于東遼河的第二大河。明代時昭蘇太河叫作“大創忽兒河”。 梨樹縣屬北溫帶半濕潤大陸季風性氣候,四季分明,雨熱同季,作物生長期日照、降水較充足。春季干燥多風,夏季高溫多雨,秋季天朗氣爽,冬季寒冷多雪,間有暖冬。氣候特點是雨熱同步,能充分滿足一年一熟作物生長。年均日照時數2644.2小時,其中作物生長季節4~9月,日照時數1435.5小時,占全年日照總時數59%,平均每天日照8小時。日照充足,光能源較豐富。 二、偏臉城 梨樹縣境內遼金時期遺存不少,其中*重要的是偏臉城。偏臉城遺址位于梨樹縣城北6千米的白山鄉岫巖村白山咀子山崗南坡,地理坐標為北緯43°21′26.31″,東經124°20′45.29″,海拔152~183米(圖1)。該城址于1961年被確定為省級重點文物保護單位,2006年被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。 偏臉城遺址南臨昭蘇太河,北依白山丘陵,城垣依山勢修筑,因地勢不平,西北高而東南低,方位偏斜,大致南偏西23°,形成“偏臉”狀,故民間又稱“偏臉城”。 城垣系由黃黏土和黑土分層夯筑而成,夯層厚10~15厘米,周長4318米,其中東墻長1078米,南墻長1071米,西墻長1077米,北墻長1092米。城垣基寬12米,現存*高處達7.4米,頂寬1米。城垣四角筑有角樓,高出城墻2米。四面各開一座城門,城門外有馬蹄形甕城,城垣外有護城河。 “靠近南、北兩門一帶為村落。地表依稀可見古建筑遺跡。遺物俯拾皆是,靠近西大溝北端和東大溝中段側約168平方米的地面上,有街衢建筑遺跡。遺物有大方磚、布紋瓦、首面瓦當、勾滴、琉璃瓦、花崗巖礎石等建筑材料,還有大量的陶片、瓷片、紅褐色燒土、黑色或紅褐色煉渣及銅佛像、棋子、骰子、印章等。” “西大溝北段和東大溝東端兩側,為橫貫古城漫崗的*高處。在這400米見方的高地上,不僅錯落有致地分布著當年建筑物的基礎,還散落著大量的建筑構件、陶瓷器皿殘片、銅鐵制品和勞動工具殘部等遺物。那形制方大的青磚,怒目張口的鴟吻,造型生動的首面瓦當,圖案多變的溝滴折沿,溢光流彩的琉璃瓦片,規整厚重的花崗巖礎石向人們表明,當年城內既建有飛檐凌空,鴟吻臥脊的殿堂式建筑群落,也建有一排排布局嚴謹,錯落有致的街市、作坊。那些陶瓷器皿殘片、紅燒土塊、煉渣反映了當時城內居民的生活和手工業的發展狀況。而那些精美的,刻有漢字的象棋子、印章、骰子等物,則是當時南北經濟文化交往的頻繁和中原文化對東北邊疆地區有明顯影響的有力見證。 圖1 偏臉城遺址位置圖 東大溝北段50米一段,當地居民俗稱之‘金場’,曾出土有金葉、金蜻蜓、金絲花等許多造型細膩、工藝精湛的金制品及散金碎銀。當年這里很可能是一處像金上京城內‘翟家記’‘郉家記’那樣的金銀匠鋪作坊。” “城內有南北向的道路兩條,基本上是利用二溝作為通道,有時因溝太深則依溝旁行走,東溝的道路貫通南北二門,可行馬車。西溝的道路較窄,只能行人,到溝北端則轉向城西北角之豁口處。” “金場以東,漫崗上除了堆集著大量的黃釉和綠釉琉璃瓦外,還出土有許多銅造像、銅魚、銅人、銅風鈴等。看來這里似為當年城內一座佛教寺院遺址。佛教早在北宋、遼時期就已在東北盛行,金代更盛。當時金上京城內名剎大寺就有六處 就連金熙宗也曾因太子濟安生病而‘幸佛寺焚香,流涕哀禱’ 這樣,由于金統治者的推崇,當時佛教寺院已遍布一般州縣了。 在西大溝東側,高地北緣,也有一處堆積著琉璃瓦、青磚碎塊和花崗巖礎石的建筑址。這里曾出土一塊殘斷的雕花石板,青灰色花崗巖質,長方形。石板正面浮雕一幅外繞卷云紋的太極圖案。‘太極’為道教標志 這里似為一處道觀遺址。” “城外有三處遺址,城北是一處居住址,遺物有灰磚瓦片、灰陶片和白瓷片。城東墻外約100米處的山坡上是一處金代墓群,城西約300米處的岫巖村磚廠西南角的山坡上,也是一處金代墓群。”“城北門及其兩側約100米一段墻基,在厚達30厘米的夯土層中,夾雜著灰磚瓦塊、遼白瓷片、仿定瓷片及人骨等,這表明,北門處一帶是處遼代遺址。” 第二節 歷史概況 一、梨樹縣遼金簡史 遼代時梨樹屬于東京道,四平為通州。金代為韓州,臨臨津。 “遼末,東北部的女真興起,舉兵伐遼,到1117年,今吉林境內的州城,完全為金攻陷,歸入金的版圖。金仍設韓州于遼舊地,隸咸平路。《金史 地理志》韓州條載‘本渤海鄚頡府。戶一萬五千四百一十二。舊有營。縣二:臨津,未詳何年置。柳河本渤海粵喜縣地,遼以河為名。有狗河、柳河。’金代王寂《遼東行部志》載:‘癸亥,次柳河縣,舊韓州地。先徒于奚營,州后改為縣,又以其城近柳河,故名之。’‘乙丑,次韓州, 而改(故)城在遼水之側。常苦風沙,移于白塔寨;后為遼水所侵,移于今柳河縣;又以州非沖涂,即徙于舊九百奚營,即今所治也。’據考證,金代韓州治所*后遷至今梨樹縣的偏臉城。所以,金代梨樹應屬韓州是無疑的了。其西為臨潢路,北為信州,南為咸平府。這時的梨樹縣境可能為韓州的臨津縣管轄。金代末期,蒙古興起。1234年滅金。元統一后,在遼陽設遼陽行中書省,統轄今東北全境,下設七路一府。有大寧路、廣寧路、遼陽路、沈陽路、開原路、東寧路、合蘭府水達達路和咸平散府。開原路設于1286年,領有咸平府,后剖咸平為散府,隸遼東宣慰司。今梨樹約當元代咸平府之轄境。” “明王朝建立后,在東北設置都司、衛、所進行管理。當時的梨樹大部分歸東遼都司,大致屬三萬衛、遼海衛管轄;其東部和東南部大致歸奴兒干都司的亦馬忽山衛、塔衛、魯衛管轄。”二、偏臉城考古簡史 偏臉城古城原為遼代九百奚營故地,金初韓州柳河縣遷徙于此。金人王寂就遼東路刑獄任時曾路過此地,在他的《遼東行部志》中敘述了韓州遷徙的始末:“韓州,遼圣宗時并三河,榆河二州為韓州。 故城在遼水之側,常苦風沙,移遷白塔寨,后為遼水所侵。移遷今柳河縣。又以州非沖涂(途),即徒于舊九百奚營,即今所治也。” 文中提到的“故城”,即今科左后旗城五家子古城,白塔寨在今雙遼市雙城子一帶,柳河縣即今昌圖縣八面城古城。 那么現存的偏臉城古城是否是遼代九百奚營的城垣呢?從舊韓州的幾座故城來看,八面城古城垣周長2600米,城五家子古城城垣周長2785米,而偏臉城古城城垣周長則達4318米。遼九百奚營當時作為一個普通營寨,竟有大于州城數倍的城址,這根本是不可能的。 值得注意的是,在偏臉城古城北門及其西側100余米的一段城墻基部,現可清楚地看到一層厚達30厘米的磚礫瓦塊、仿定窯瓷片、粗白瓷片及鋸斷的人骨等物。北門附近地表也有同樣的建筑構件、陶瓷器皿殘片堆積。此外,在西大溝東側50米,距北墻150米處漫崗邊緣有一遼代石棺墓群,墓中出土有人骨、鐵匕首、鐵剪及帶有“祥符”年號的北宋銅錢等物。 從上述建筑址暴露跡象和石棺墓群的地理位置來看,其年代要早于古城城垣,因為城垣內是不可能有同時期的墓地的,這只能是遼代九百奚營及其墓地,其范圍大體在古城內的西大溝以東的漫崗上。 遼末,大慶四年,金太祖阿骨打起兵反遼。至秋,女真軍連克賓、祥、咸等州。次年,阿骨打稱帝,年號“大金”,并攻拔黃龍府。此間,遼九百奚營已為女真軍所攻占。 金初,九百奚營并沒放棄,稱“合叔勃董”。從古城附近出土的一面刻有“咸平府釉(?)黑千戶”邊款的雙龍銅鏡來看,這里設置有“猛安謀克”。 “猛安謀克”*初是女真戰時的軍事組織單位,平時稱“勃董”。“猛安者,千夫長也,謀克,百夫長也”,亦稱“猛安”為“千戶”,“謀克”為“百戶”。隨著國家政權的建立,阿骨打“命三百戶為謀克,十謀克為猛安,一如郡縣使之法”。“居止處,皆不在州縣,筑寨村落間,千戶、百戶雖設官府亦在其內。”可見,“猛安謀克”這時已發展成為軍事與行政結合的地方統治機構,且獨立于州縣之外,并有自己的城寨。 九百奚營故地其時扼宋金來往之要道,是金咸平府(近開原縣城)經信州(今懷德縣泰家屯古城)、濟州黃龍府(今農安縣城)到上京會寧府(今哈爾濱市阿城區)的必經之路。宋人許亢宗的《奉使行程錄》,洪皓的《松漠紀聞》,張隸的《金虜圖經》中都曾提到路過九百奚營。金朝于天會五年將囚禁在韓州(昌圖八面城古城)達兩年之久的北宋徽、欽二帝徙居五國城時就是經此北行的,可見其地理位置的重要。當時韓州州治位于這條南北交通要道的西側,并非“沖涂(途)”難以適應政治、經濟形勢發展的需要。天德二年,金朝將咸平路升為咸平府,后為總管府,同時把韓州治所從柳河縣遷到了九百奚營故地,并增設了臨津縣。 從偏臉城古城城垣形制結構來看,它并不具舊韓州的幾座故城那種典型遼金時期軍事城堡的特點,城墻上已不見敵棚、馬面之類的防御性設施,城外也沒有巨大的附屬建筑群落。這說明,遷徙后的韓州已為金朝腹地,城郭建筑主要是便于經濟交通的發展,軍事則居次。難怪金正隆九年契丹人括里領導的僅兩千人的起義軍幾天之內就很容易地接連攻克了柳河縣城和韓州城。另從偏臉城古城內出土的遺物來看,其絕大多數屬于金代。如陶瓷器皿中的黑釉、赭釉的斂口、圓唇、鼓腹、平底的缸胎大甕,黑釉雙系缸胎小壺及齒白釉鐵花大瓷碗等,均有施釉不到底的特征。這些陶瓷器皿和城內出土的鐵制農具如鐵鏵、馬鐙及腳踏蓮花底座的銅造像等,都與肇東八里城所出器物形制和制法相同。古城內出土的貓首塤雖與肇東八里城的豬首塤不同,但二者造型風格一致,而那面雙魚銅鏡則與永吉縣出土的金代同類遺物相似。 古城西300米處岫巖村磚廠附近的漫崗上,以及遺跡城東100米處各有一處金代磚室墓群。其墓室皆為磚砌四壁,起券封頂。墓底或鋪底磚或墊黃土。其葬式有火葬、甕棺葬及二式合一葬三種。葬具多為陶質大罐。城東四號墓的葬具為一帳幕式細泥灰陶器,器腹有透雕窗欞四個,并前后對稱刻劃出二門,器尖似塔。造型古樸別致,較為罕見。兩處墓群出土了一些完整的陶瓷器皿和北宋錢,大大豐富了研究古城歷史面貌的資料。 從上述情況來看,偏臉城古城城垣極有可能是在韓州州治遷來之際,在原“猛安謀克”城寨基礎上擴建而成的。 遷徙后的韓州城同其他遼金城鎮一樣,是多民族

- >

我從未如此眷戀人間

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

唐代進士錄

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

月亮與六便士

- >

羅庸西南聯大授課錄