-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

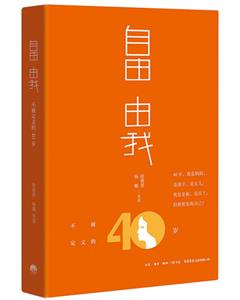

自由 由我 不被定義的40歲 版權信息

- ISBN:9787807683445

- 條形碼:9787807683445 ; 978-7-80768-344-5

- 裝幀:一般純質紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

自由 由我 不被定義的40歲 本書特色

21世紀的女性,不論是在家庭中還是在職場上,都承受著比以往更多的壓力。她們既要照顧家庭、孩子,又可能隨時面臨中年失業的風險;她們在維持生活的同時,也想要實現自我;她們竭盡全力在妻子、母親、員工、領導之間自如地轉換身份,力圖在家庭與事業之間尋求一個平衡點。她們不斷地妥協與退讓,不斷地面臨抉擇與犧牲,卻總能在一地雞毛的生活中突破自己、成全自己,展現出作為女性的胸懷、智慧與力量。

自由 由我 不被定義的40歲 內容簡介

本書從女性角度切入,通過紀實案例,真實地記錄和展現了40+女性在妻子、母親、自我的多重身份下面臨的困境與突破,將那些不為人知的心酸無奈、成就與價值擺到臺面上,比如二孩及孩子的教育,婚姻家庭與情感、事業的發展等,很終落腳到自我成長、自我掌控的應對之策。通過剖開生活的橫截面,使大眾能夠認真看待和正視這個群體,感知女性不容小覷的力量。本書對那些正在面臨感情、家庭、職場、自我困惑的女性具有很強的借鑒意義。也為40+女性直面這些問題提供了一個很好的范本。

自由 由我 不被定義的40歲 目錄

目 錄

1 總序 / 李鴻谷 5 序 中年轉折期與自我重啟 / 徐菁菁

Part 1 婚姻之道

002 比疫情更復雜的,是面對感情? / 孫若茜一旦在危機中找到合適的相處方式,那也會幫助人加倍鞏固已有的感情。 016 養成系的夫妻關系 /衛夙瑾 40歲這年,她經歷了失去母親的哀慟,也化解了一次她和老公的中年危機。 030 比結婚與離婚更重要的 /丘濂有一種情況,就是在社會壓力下,看不清自己的真實需求:我究竟是想要婚姻,還是更向往單身? 040 在婚姻的禁錮中,努力成長 /王珊每個人都應該發展成一個獨立有成就感的自我,而不應

該僅僅為了配偶或者家庭犧牲自己。 055 幸福婚姻的配方 /陳祉妍雖然把“對的自己”放在“幸福婚姻配制篇”之后,但這個成分恐怕比前兩個成分更加重要。

Part 2 為母則強

068 生育之苦與樂 /丘濂愛孩子,就是用更好的自己去成就更好的他們。 080 我的職業是全職媽媽 /徐菁菁今天全職媽媽是否只能通過家庭之外的場所,或者重回職場,才能獲得自我接納? 102 媽媽的養育二孩賬 /邱楊她不忍心自己的孩子長大后,陷入如此孤立無援的境地。 120 做兩個“星星的孩子”的母親 /陳賽身為一個母親,十二年來,她從兩個自閉癥兒子的眼睛看出去,看到的是我們這個所謂正常世界的種種荒謬與不合理之處。 134 陪孩子,涉過青春期激流 /劉詠秋她坦然接受了兒子跟她畫出來的“三八線”,有時慣性使然難免越界,被戧得含淚,也能笑自心出了。

149 中產母親的困惑:以愛的名義 /卡生在“天空之城”社區里,“母親”這個身份是女人們扮演的唯一角色,所以,孩子的成績成為她們互相競爭的砝碼。 158 親子之間:多一點寬容和理解 /徐菁菁作為一個母親,如果我的孩子未來依然覺得我做得不夠好,我希望他能給我一點寬容和理解。

Part 3 傲骨之戰

172 掌控力,女性傲骨之戰 /楊璐“天意”讓中年出現,是給活過 40 歲的人類新階段。跟初入社會戰戰兢兢的人相比,中年人游刃有余。 198 傲骨賢妻:認識自我與掌控自我 /陳賽那時候,她還不明白,幸福與控制命運在某種程度上是自相矛盾的,心靈的舵掌控得太緊,反而會失去方向。 210 養老公益行業讓我更安寧 /曹玲做事業就像談戀愛,以結婚為目的的戀愛,可能結果不錯,但過程不一定快樂。 217 呂燕:“大女人”/卡生呂燕說這些話時,像在講述別人的故事,她自比是小草,越是在艱難的環境,越有韌勁兒生長。

231 俞飛鴻:我只代表我自己 /宋詩婷

我不太喜歡自詡一個什么代表,我不代表任何人,只代

表我自己。

244 尾聲 人到中年,惑與不惑又如何? /魯伊

假如所有的當時只道是尋常,都能教會我們從某一刻開

始,惜取此時此地眼前人,憑一口氣,點一盞燈,那么

惑又如何?不惑又如何?

自由 由我 不被定義的40歲 節選

序 中年轉折期與自我重啟 徐菁菁 今天的女性,越來越渴望在種種社會身份之外,探究自身作為一個獨立個體的精神內核和成長空間。有研究者認為,中年期轉折會發生在 40歲出頭的時候。在這一時期,女性努力解決個人問題,她們意識到自己有能力打破過去,并創造嶄新的生活。如果順利度過這個人生階段,她的富有智慧、有見識,富于同情心,視野開闊等品質將會出現。 “四十之惑” 我生于 1983年,2019年正式跨過 35歲門檻,邁向 40歲大關。 前兩天,當高中同學群里正在熱聊時,一位女同學 A給我發了條私信:“燕雀安知鴻鵠之志,堂堂一個名校群,內容全是茍且和自我滿足的大秀場。” 令她怨聲載道的是這個群里的例行話題:一線、二線、三線城市的學區房價格幾何,公立、私立學校的門檻在哪里,各種職業的收入、待遇和編制如何。“中年父母群嘛!”我回應道。作為一名正在考慮幼兒園名額的新晉老母親,我為詩與遠方搖旗吶喊的底氣有些不足。畢竟,家長里短的討論背后是實實在在的焦慮。 當不惑之年逼近,“中年危機”四個字早已被我身邊年齡相仿的朋友掛在嘴邊。仔細想來,對于男性和女性而言,這場危機的表現大相徑庭。 1974年,美國女作家蓋爾??希伊( Gail Sheehy)寫了本暢銷書《通道:成人生活中可預見的危機》(Passages: Predictable Crises of Adult Life)。這是關于“中年危機”概念*早的文本之一。希伊在書里塑造的是一位典型的 40歲男性,他雖然已經達到自己的職業目標,卻不免感到郁郁不得志。他覺得自己被困住了,于是責怪工作,或者妻子,或者身邊的一切。他幻想著打破這個牢籠,也許是借由一個有趣的女人、一個全新的工作領域,或是一座不同的城市。 如果說男性的危機源于對事業的不滿足,對既定生活的厭倦,對未來可能性的追逐,那么,傳統的女性“中年危機”要“實在”得多。 1980年,女作家諶容在中篇小說《人到中年》里描述了 42歲眼科女大夫陸文婷的力不從心。陸文婷做了十八年業務骨干,仍然是*底層的住院大夫,拿 56塊半的工資,擠在 12平方米的蝸居。總而言之: 40多歲的女性,外有工作,內有家庭;上要供養父母,下要照顧丈夫兒女。她們被認可,不僅僅因為才干,更因為她們對艱苦生活的忍耐力,以及她們愿意做出的自我犧牲。 時至今日,“陸文婷”依然廣泛存在,但我發現,已經不再對三四十歲女性的境遇具有概括性的意義。在我身邊,女性們各有各的“人生課題”。 一些人在考慮事業的進退。 2016年,為了償還給公公治療癌癥欠下的家庭負債, 40歲的皮膚科醫生田艷麗從工作了快二十年的三甲醫院辭職,進入民營醫療美容機構工作。2018年,當家庭債務已經不再成為問題的時候,她決定創業。診所開在北京*繁華的地段。每天早晨 7點,田艷麗會在健身房揮汗如雨兩小時,既是為了對抗中年身上的贅肉,也是為了排解負責一支團隊的壓力。 另一些人在情感和婚姻的門檻上徘徊。央視前主持人李小萌還記得,在自己過了 30歲以后,父母曾和她說:“本來我們的晚年挺好的,就是因為我們的女兒,我們顯得很凄涼。你要是說這輩子就不打算結婚,我們也沒有念想了,如果還打算結婚,那能快點嗎?”李小萌和父母打保票說 33歲解決婚姻大事;事實上,直到 37歲她才步入婚姻,趕在 40歲之前初嘗成為母親的滋味。 我的女同學 A承認,她之所以在掌管一家私營企業的同時,還過著看電影、旅行、喝咖啡、閱讀加健身一樣不落的生活,很大程度上是因為自己尚屬單身。她說,她并非“不婚一族”,可是,遇到合適的人真不容易。“挺多人不懂得互相欣賞、互相尊重。有些男性看起來條件挺好的,但往往自鳴得意;另外一些人感到自己條件稍微不足,就不太敢跟我接觸。好多長輩說我氣場有點大,就是高不成低不就唄,我也挺有自知之明。” 經過審慎的考察, A決定在 38歲之前去美國凍卵。盡管如此,她還是會糾結,在管理企業、照顧母親之余,她是否還有精力承擔養育一個孩子的責任?如果生活在一個單親家庭, 這個孩子會幸福嗎? 焦慮、困惑和壓力的多樣化首先是因為,在今天,在許多女性的生命進程中, 30—40歲已經成了一個特殊的階段。早期心理學家曾一度認為,從青春期結束到進入老年期之前的人生階段是相對平緩的高原。但事實并非如此。 成長和衰退貫穿人的一生,兩者之間的平衡因人而異。發展心理學研究認為,從青春期到成年期承擔起責任之間的過渡并不是一蹴而就和涇渭分明的。 20—40歲被視為成年早期,人們通常在這段時間離開父母,組建和經營家庭,并在選定的工作中努力證明自己;他們將面對現實世界,尋找方法解決日常生活中遇到的問題。在成年早期,他們將**次獨立面對人生中的許多重大決定,而因為缺乏經驗,他們會覺得自己的每一個決定,無論是關乎工作還是感情,都可能會影響自己今后的命運。 在過去,標志“成年”的里程碑式事件——畢業、離家、經濟獨立、結婚、生子通常會在 20—30歲之間完成。但在今天,人們已經不再按照這個步調生活。根據美國統計局的數據,20世紀 60年代有 77%的女性在 30歲之前已經完成了這五大事件;而到了 2000年,只有少于 1/2的 30歲女性實現了這些目標。同樣的改變也發生在中國。 1990—2017年,我國育齡婦女平均初婚年齡推遲了 4歲多。在上海、廣州、北京、江蘇等經濟發達地區,女性的平均初婚年齡已經逼近或者超過 30歲。 耶魯大學已故教授、心理學家丹尼爾??萊文森( Daniel Levinson)認為,成年期的發展涵蓋了穩定期與轉折期的交替。在轉折時期,個體會重新調整自己的價值觀、信念和優勢。穩定期與轉折期的區別在于生活結構是否發生了變化,而所謂“生活結構”,就是個人社會角色和職業角色的綜合體。 我身邊有大量高學歷女性,她們 30歲之前的絕大多數時光都被用于求學,臨近 30歲事業才剛剛起步。她們需要在 30—40歲的十年,甚至更短的時間完成個人社會角色和職業角色的轉變:從未婚到已婚,從女兒變成母親,制定職業目標,決定事業和家庭在個人生活中的配比。也就是說,她們將在一個相對短暫的轉折期中迎接密集的變化,承擔它們所帶來的壓力。 相較于同樣推遲了人生進程的男性而言,女性的特殊性還在于殘酷的生物倒計時。許多醫學科普告訴我們, 35歲以后,女性生育能力將經歷“斷崖式”的變化:每月排出卵泡的數量和質量將大幅下降,發生孕期并發癥、胎兒染色體異常等狀況的概率將大大上升。這場倒計時的生理紅線非常殘酷。有統計顯示,到 40歲時,女性每個生理周期的懷孕概率低于 5%。每一個逼近 35歲的女性,無論她是否已經擁有穩定的感情,只要她尚未下定不做母親的堅實決心,都會在這道紅線面前陷入自我詰問。

自由 由我 不被定義的40歲 作者簡介

徐菁菁:畢業于中國人民大學新聞學院,2009年進入《三聯生活周刊》工作,現任社會部資深主筆,主要從事教育、心理學、醫學方面的報道,作品包括《績點為王,中國**高校年輕人的囚徒困境》《兒童抑郁癥:被忽視的痛苦》《心臟移植:直面死神的生命接力》等文章。 楊璐:《三聯生活周刊》資深主筆。沈陽人,畢業于中國傳媒大學。2008年入職《三聯生活周刊》社會部,從事社會新聞報道。有《尋找一杯好咖啡》《自驅力:不焦慮家長的方法論》等文。

- >

李白與唐代文化

- >

我與地壇

- >

自卑與超越

- >

我從未如此眷戀人間

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作