-

>

論中國

-

>

中共中央在西柏坡

-

>

同盟的真相:美國如何秘密統(tǒng)治日本

-

>

中國歷代政治得失

-

>

中國共產(chǎn)黨的一百年

-

>

習(xí)近平談治國理政 第四卷

-

>

在慶祝中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)成立100周年大會(huì)上的講話

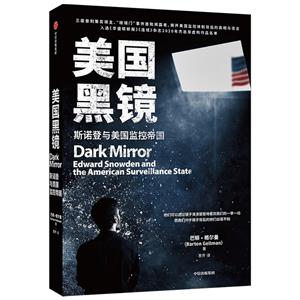

美國黑鏡 版權(quán)信息

- ISBN:9787521724714

- 條形碼:9787521724714 ; 978-7-5217-2471-4

- 裝幀:一般純質(zhì)紙

- 冊(cè)數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

美國黑鏡 本書特色

1. “棱鏡門”事件首批知情人、與斯諾登直接對(duì)話的記者之一,手握斯諾登提供的上萬份機(jī)密文件,與斯諾登對(duì)話數(shù)百小時(shí),兩次前往莫斯科當(dāng)面采訪斯諾登,從多個(gè)視角全面曝光“棱鏡門”事件真相。 2. 三度普利策獎(jiǎng)得主,跨時(shí)7年深度挖掘美國監(jiān)控體系的運(yùn)作機(jī)制,揭露密不透風(fēng)的美國監(jiān)控帝國。 3. 在這本書中,你將看到美國政府如何通過臉書、雅虎、谷歌、微軟等公司大規(guī)模搜集所有民眾的郵件、視頻、電話、語音、圖片、位置等信息,并且基于這些信息實(shí)時(shí)再現(xiàn)每個(gè)人的社交生活。 4. 當(dāng)美國政府打著國家安全和保密的旗號(hào),肆無忌憚地濫用監(jiān)控權(quán)力,公民隱私如何得到保障?美國所謂的言論自由與出版自由又如何能夠?qū)崿F(xiàn)? 5. 看美國知名記者如何頂著巨大壓力與線人、政府、黑客斡旋、角力,展開一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的調(diào)查性報(bào)道之旅,這本書讀來給人一種看美劇般的刺激體驗(yàn)。

美國黑鏡 內(nèi)容簡(jiǎn)介

2013年6月,《衛(wèi)報(bào)》和《華盛頓郵報(bào)》先后爆出美國國家安全局和聯(lián)邦調(diào)查局自2007年開始秘密實(shí)施一項(xiàng)代號(hào)為“棱鏡”的電子監(jiān)控項(xiàng)目,直接從微軟、雅虎、谷歌、臉書等9家互聯(lián)網(wǎng)巨頭的數(shù)據(jù)庫中獲取海量用戶數(shù)據(jù),引發(fā)靠前輿論一片嘩然,這便是轟動(dòng)世界的“棱鏡門”事件。幾天之后,這一泄密事件背后的主人公愛德華·斯諾登以視頻的形式向世人公開了自己的身份,一時(shí)間,他被貼上了“英雄”“叛國者”“吹哨人”“罪犯”等標(biāo)貼。但這本書不是寫斯諾登的,或者說不全是在寫他。作者巴頓·格爾曼作為起初直接與斯諾登對(duì)話的三名記者之一,從斯諾登那里收到上萬份有關(guān)美國國家安全局的保密文件。從那一刻開始,格爾曼便踏上了一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的調(diào)查性報(bào)道之旅。他循著斯諾登提供的線索,抽絲剝繭,克服技術(shù)迷障,層層深入那個(gè)神秘的保密性世界,追蹤“棱鏡”“星風(fēng)”“上游”“布拉尼”等一系列政府監(jiān)控項(xiàng)目的起源、運(yùn)作機(jī)制和勢(shì)力范圍,讓我們得以一窺那個(gè)龐大的國家監(jiān)控機(jī)器。與此同時(shí),他也被迫與未知的專業(yè)級(jí)對(duì)手展開一場(chǎng)不斷升級(jí)的“間諜戰(zhàn)”。美國國家安全部門的不錯(cuò)官員將他視為叛國者的“同謀”或“代理人”,提議對(duì)他實(shí)施突襲,以奪取他手中的文件;谷歌曾警示他,“由國家支持的黑客”正在試圖侵入他的賬號(hào);他眼見自己手中的電子設(shè)備遭遇黑客攻擊;時(shí)不時(shí)還要應(yīng)對(duì)試圖套取信息的狡猾的冒牌者;收到惡意軟件、釣魚郵件和短信等更是家常便飯。在這些扣人心弦的細(xì)節(jié)描寫背后,我們看到的是一位嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹髁餍侣劰ぷ髡邔?duì)政府權(quán)力進(jìn)行問責(zé)、維護(hù)公共權(quán)益的強(qiáng)烈責(zé)任心。他不憚?dòng)诮沂久绹鴩野踩ぷ髦写嬖诘谋O(jiān)控權(quán)力濫用問題和道德爭(zhēng)議,就政府權(quán)力行使的界限和原則引發(fā)公眾深思。

美國黑鏡 目錄

前言

第1章 潘多拉

第2章 心跳

第3章 歸來

第4章 棱鏡

第5章 反沖

第6章 “童軍大會(huì)”

第7章 初果

第8章 漏洞利用

致謝

美國黑鏡 節(jié)選

我: 你是如何做到的?你是如何獲取所有的信息并攜帶那些信息跨越國境的? 斯諾登: 只需要比對(duì)手聰明一點(diǎn)兒就可以做到。 我:這里你指的是美國國家安全局(NSA)。 斯諾登: 對(duì)的。一步一個(gè)腳印,你就能勇攀高峰。之后你可以把這個(gè)故事講出來。 2013 年6 月9 日 本書是為了回應(yīng)愛德華·斯諾登那天向我發(fā)起的一項(xiàng)挑戰(zhàn),就在那一天,他向世人公開了自己的身份。這次對(duì)話后不久,就在美國提出引渡斯諾登之前,他從香港的藏身之處逃跑了。臨走時(shí)他對(duì)我說的話實(shí)際上是在向我發(fā)起挑戰(zhàn),而不是對(duì)我做出承諾。他沒打算向我講述他的故事,至少?zèng)]打算告訴我故事的全部。所以,本書的內(nèi)容是基于我自己的調(diào)查和訪問。 本書不是寫斯諾登的,或者說不完全是在寫他。“9·11”恐怖襲擊事件之后,美國政府開始相信,要想監(jiān)控?cái)橙说囊慌e一動(dòng),就得先把監(jiān)控的目標(biāo)轉(zhuǎn)向自己的國民。本書講述的,是在“9·11”恐怖襲擊事件之后崛起的一個(gè)監(jiān)控型國家。與幾乎每個(gè)人都切身相關(guān)的數(shù)字公地被新型電子監(jiān)控手段入侵,所有人都被卷入眾多潛在的風(fēng)險(xiǎn)之中。按照這種思路,接下來政府打著公眾名號(hào)的所作所為就絕不能為公眾所知曉。監(jiān)控與保密總是相伴相生。 情報(bào)機(jī)構(gòu)一旦擺脫了舊有約束,就仿佛置身于一面單面鏡背后。監(jiān)視者可以透過鏡子清清楚楚地看到我們的一舉一動(dòng),而我們對(duì)于鏡子背后的他們卻絲毫不知。本書書名中的“黑鏡”正是暗指這面鏡子,在位于美國馬里蘭州米德堡的美國國家安全局總部,我們可以看到這面鏡子的“真身”。這座由深藍(lán)色反光玻璃覆裹的11 層辦公大樓儼然像一個(gè)“法拉第籠”,能夠屏蔽一切電磁波干擾,保護(hù)大樓里那些監(jiān)視者的秘密不被外泄。 是斯諾登讓我們得以看到那些監(jiān)視者的存在。他以一種極為悲壯的方式背叛了自己的雇主,向世人揭示了一個(gè)龐大的全球監(jiān)控機(jī)制的存在。美國國家安全局曾在其戰(zhàn)略文件中將這個(gè)時(shí)代稱為“信號(hào)情報(bào)發(fā)展的黃金時(shí)期”,正是因?yàn)樗怪Z登,人們才得以記錄其背后的起源。如今,海量的人際互動(dòng)已經(jīng)轉(zhuǎn)向數(shù)字領(lǐng)域。美國國家安全局投入了所需的資金和技術(shù),旨在從全球通信網(wǎng)絡(luò)“主動(dòng)脈”中批量、無差別地搜集信息。單單將美國國家安全局的所作所為稱為“大規(guī)模監(jiān)控”,未免有些過于簡(jiǎn)單,我在本書中將詳細(xì)探討這一概念。但毫無疑問,該機(jī)構(gòu)已將上億局外人納入自己的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。傳統(tǒng)意義上境外間諜活動(dòng)和境內(nèi)間諜活動(dòng)之間的界限已經(jīng)逐漸模糊,而兩者之間的區(qū)別正是美國隱私法的基礎(chǔ)。盡管斯諾登披露的信息引發(fā)了長(zhǎng)達(dá)幾年的激烈的公共辯論,但美國法律和社會(huì)至今依然沒有因?yàn)檫@些信息而做出根本性的改變。 本書還存在另外一種更為私人的敘事角度,那就是面對(duì)這一美國情報(bào)史上影響*大的公開泄密事件,我作為直接與斯諾登溝通并從他那里獲取信息的三名記者之一的親身經(jīng)歷。這本來并不在我*初的寫作計(jì)劃之中。這不符合我的行事習(xí)慣,而且我作為專門講述他人故事的人,所接受的職業(yè)訓(xùn)練也不允許我這么做。多年來,我一直在試圖回避一些問題。但我逐漸意識(shí)到,我應(yīng)該直面這些問題。 斯諾登為何會(huì)選擇我?我憑什么認(rèn)為自己可以相信他?在美國反情報(bào)當(dāng)局的眼皮子底下,我們是如何通信的?我們見面的具體地點(diǎn)是在莫斯科的哪里?為何在斯諾登爆料之前,我的名字就已經(jīng)出現(xiàn)在美國國家安全局的文件中?政府是否曾經(jīng)試圖阻止我講出這些故事?我是如何決定哪些秘密信息要發(fā)表,哪些秘密信息要保留?是誰給了我做出這一選擇的權(quán)利? 做我這一行的,之前從未有人手握上萬份當(dāng)代機(jī)密文件。作為一名新聞工作者,我面對(duì)如此海量的信息卻不能使用現(xiàn)代先進(jìn)的計(jì)算機(jī)設(shè)備來處理。國外的情報(bào)機(jī)構(gòu)試圖非法侵入我的賬號(hào)和設(shè)備。據(jù)我所知,美國國家安全局局長(zhǎng)曾試圖發(fā)動(dòng)一場(chǎng)突襲,來奪取我的筆記和文件。有關(guān)斯諾登的這些文件,有的我認(rèn)為永遠(yuǎn)不應(yīng)得見天日,有的則為我提供了一些線索,而我如果要去按圖索驥,就難免會(huì)使我的那些線人身陷險(xiǎn)境。更糟糕的是,當(dāng)我收到斯諾登的郵件時(shí),我背后沒有任何新聞機(jī)構(gòu)可以依靠。那時(shí)距離我離開《華盛頓郵報(bào)》已有三年時(shí)間。雖然后來我決定暫時(shí)回到《華盛頓郵報(bào)》工作,但在那之前,我必須獨(dú)自做出決定,并且要獨(dú)自承擔(dān)背后的高風(fēng)險(xiǎn)。我只能隨機(jī)應(yīng)變。其間,我犯了一些錯(cuò)誤,有些錯(cuò)誤甚至現(xiàn)在已羞于回顧。在這本書中,我希望能夠真實(shí)地再現(xiàn)幕后的調(diào)查報(bào)道場(chǎng)景。 斯諾登是一個(gè)非常復(fù)雜的人物,遠(yuǎn)非傳統(tǒng)意義上典型的“英雄”或“叛徒”。有時(shí),他是一個(gè)不錯(cuò)的伙伴:有趣且世俗,思維敏捷、興趣廣泛、自學(xué)成才。有時(shí),他又頑固不化、妄自尊大、吹毛求疵。我們的關(guān)系發(fā)展可謂一波三折。他知道我不會(huì)加入他的陣營,也從未指望我站 在他那一邊。在這一點(diǎn)上,他對(duì)我的態(tài)度完全不同于他對(duì)待另外兩位記者——?jiǎng)诶?middot;珀特阿斯和格倫·格林沃爾德。我們不斷試探彼此的底線:我作為一名記者,總是想要挖掘更多信息,而他作為一名特定主張的倡導(dǎo)者,認(rèn)為自己措辭稍有不慎就可能會(huì)危及自身事業(yè)。在我試圖寫下**篇報(bào)道時(shí),因?yàn)闆]有接受他提出的條件,他便和我斷了聯(lián)系,但這種狀態(tài)僅僅持續(xù)了一小段時(shí)間。后來,他認(rèn)為我加害于他,我們又有幾個(gè)月不再聯(lián)系。“我不確定我是否能完全相信你會(huì)站在我這邊,但這并不影響我選擇與你對(duì)話,”在2013 年秋我們恢復(fù)通信后,他告訴我,“我只是相信你會(huì)如實(shí)報(bào)道。” 在那之后,我兩次前往莫斯科與他會(huì)面,我們開始了漫長(zhǎng)的對(duì)話。其間,我們靠酒店提供的類似美國快餐的食物充饑。就連吃東西時(shí),他都體現(xiàn)著一名工程師的思維邏輯:要先吃冰激凌,因?yàn)闈h堡不會(huì)融化。我在紐約和普林斯頓時(shí),他也曾幾次到訪,不過都是派遙控機(jī)器人前來,他通過這臺(tái)機(jī)器人觀察、聆聽、表達(dá),還會(huì)讓機(jī)器人在我屋子里晃悠。偶爾,我們會(huì)通過由信得過的懂技術(shù)的朋友搭建的反監(jiān)控渠道進(jìn)行視頻溝通。但大部分時(shí)候,我們還是以他*熟悉的領(lǐng)域中*安全的方式進(jìn)行交流——通過加密、匿名的鏈接進(jìn)行線上聊天。只要操作恰當(dāng),這種方式是*難被攔截的。 在我們的溝通過程中,只要是私人問題,無論與談?wù)摰脑掝}多么相關(guān),通常都被視為禁區(qū)。我**次前往莫斯科見他時(shí),曾試圖了解他與俄羅斯政府的關(guān)系。我問他:“你現(xiàn)在住在這里,有接受俄羅斯政府的資助嗎?你有沒有被問到供職于美國情報(bào)機(jī)構(gòu)的經(jīng)歷?”斯諾登指責(zé)我與那些批判他的人并無二致。他用了一些理論術(shù)語向我解釋了在他那個(gè)崗位上的人通常所做的事情。 “我跟俄羅斯政府沒有任何關(guān)系,”*后,他突然說,“你不應(yīng)該總是糾結(jié)于這一類的問題。” “我不知道這一情況,只有問了你之后我才知道。” “這種事情是不可知的,你這就相當(dāng)于讓我證明上帝是不存在的。” “不,我只是讓你簡(jiǎn)單地陳述你沒有看到過燃燒的荊棘。” “我正在這么做,我正在……從假設(shè)意義上。” 從假設(shè)意義上,因?yàn)檫@整個(gè)話題是非公開的。直到后來情況發(fā)生改變,他依舊拒絕直接回答我的問題。這樣的對(duì)話我們進(jìn)行了幾十次,一輪又一輪,涉及幾十個(gè)話題。需要說明的是,我沒有找到任何理由可以相信斯諾登是為俄羅斯政府服務(wù)的,美國官方也從未聲稱握有其他證據(jù)。據(jù)斯諾登的一位家人透露,斯諾登在上小學(xué)時(shí)就已經(jīng)被測(cè)出智商屬于天才級(jí)別。當(dāng)我問起此事時(shí),他一如既往地閃爍其詞。 我認(rèn)為,讀者有權(quán)預(yù)先知道一點(diǎn):在我看來,斯諾登的功遠(yuǎn)大于過,盡管我已經(jīng)準(zhǔn)備好(但他還沒有準(zhǔn)備好)接受一個(gè)結(jié)果——他的爆料必然會(huì)導(dǎo)致情報(bào)信息的丟失。電子監(jiān)控作為一種工具極其強(qiáng)大,同時(shí)也出奇地脆弱。它的價(jià)值就在于要在目標(biāo)毫不知情的情況下捕捉信息。因?yàn)槟繕?biāo)一旦有所警覺,就可能會(huì)變更通信渠道,甚至?xí)N聲匿跡一段時(shí)間。為避免這種情況發(fā)生,美國國家安全局內(nèi)部形成了一種極度低調(diào)的氛圍。鑒于美國國家安全局的英文縮寫是NSA,有人因此戲稱其為“No Such Agency”(查無此局)或者“Never Say Anything”(閉口不談)。從操作性角度來看,全面保密帶來的似乎全是益處。然而,當(dāng)技術(shù)的進(jìn)步使得監(jiān)控的范圍拓展至關(guān)乎每個(gè)人日常生活的數(shù)字領(lǐng)域,美國國家安全局就越過了選民賦予其的權(quán)力界限。在自由社會(huì)里,秘密情報(bào)的界限已經(jīng)發(fā)生改變。這有待人們展開公共辯論。 如果沒有斯諾登,人們根本不可能展開這一辯論,而這一辯論又是非常有必要的。即使那些對(duì)斯諾登持*嚴(yán)厲批判態(tài)度的人中,也不乏贊同上述觀點(diǎn)者。“我知道,這個(gè)世界因?yàn)閻鄣氯A·斯諾登而發(fā)生了極大的改變。”在針對(duì)泄密事件展開的一次漫長(zhǎng)且深刻的討論中,美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)前局長(zhǎng)詹姆斯·科米曾這樣告訴我,“在我看來,相比他所造成的損失,他所帶來的成果更容易衡量,但我希望我們不要因沉迷于這些成果而忽視了一個(gè)事實(shí),那就是他造成的損失尚且不可估量。” 在本書接下來的內(nèi)容中,我們將會(huì)講述斯諾登不會(huì)講述或者不曾講述的故事,有一些甚至在他2019 年出版的回憶錄中也不曾談及,還有一些是徹底與他無關(guān)的事情。我花了數(shù)百小時(shí)與斯諾登進(jìn)行對(duì)話,還花了數(shù)百小時(shí)與美國這一監(jiān)控體系的設(shè)計(jì)者、操作人員、用戶、反對(duì)者和持保留意見者進(jìn)行溝通,然后基于這些資料形成本書的內(nèi)容。除此之外,本書中還會(huì)披露一些新的內(nèi)容,其中有的來源于機(jī)密檔案,有的來源于獨(dú)立調(diào)查的結(jié)果,還有的來源于之前記者的筆記(事后看來,這些筆記中隱含了一些新的信息)。 本書核心的內(nèi)容圍繞權(quán)力展開。信息是控制權(quán)的**要素。保密和監(jiān)控總是相互交織,決定著信息的流向。“誰知道什么”基本上代表著“誰控制誰”。公民有能力對(duì)政府追責(zé)嗎?他們可以自由地保護(hù)自己不受不合理的監(jiān)控嗎?在今天,有沒有人可以直接劃清界限,規(guī)定哪些部分“外人勿擾”,然后將這一原則堅(jiān)持到底? 本書有一個(gè)*初的素材,它源自斯諾登事件發(fā)生之前。2011 年,我有一次在硅谷有機(jī)會(huì)與谷歌的時(shí)任CEO(首席執(zhí)行官)埃里克·施密特同臺(tái)。他問我:“難道你不想要有一天可以直接問自己的安卓手機(jī):‘我的車鑰匙在哪?’”“天哪,并不想。”我告訴他。也許我正身在俱樂部,酒保幫我保存著車鑰匙,而我正躺在樓上某個(gè)房間里呼呼大睡。我很高興用手機(jī)記錄自己生活中的一切,但我并不想要谷歌知道這一切。施密特發(fā)現(xiàn)我的私生活明顯比他的要精彩(對(duì)此我表示懷疑)。他告訴我,他還發(fā)現(xiàn),安卓用戶甚至想要不用自己開口,手機(jī)就能為其奉上所需的信息。我承認(rèn),這種技術(shù)實(shí)在是太了不起了。這就像是隨身帶著蝙蝠俠的管家阿爾弗雷德,只不過這個(gè)阿爾弗雷德并不是為我工作。他隨時(shí)跟隨著我,記錄我的信息,但會(huì)把這些信息全部發(fā)送給谷歌。我問施密特,未來有沒有可能允許我直接用現(xiàn)金購買谷歌的服務(wù),而不用同意被監(jiān)控。他對(duì)于我的用詞提出異議,但很坦誠地回答了我。他說,那不是他們的商業(yè)模式。直至斯諾登事件爆發(fā),沒有人能實(shí)現(xiàn)這種模式。 在我與施密特同臺(tái)之前,我就已經(jīng)開始擔(dān)憂該如何處理自己在日常生活中所產(chǎn)生的廢棄數(shù)字信息,而且這種狀態(tài)已經(jīng)持續(xù)了一段時(shí)間。在工作中,我想知道的大部分內(nèi)容都是各種各樣的秘密。“9·11”恐怖襲擊事件之后,美國政府采取更加強(qiáng)力的措施,威懾那些為我提供秘密信息的線人,使他們的身份暴露,并且對(duì)他們進(jìn)行了懲罰。 出于自我防衛(wèi)的需要,我開始學(xué)習(xí)電子設(shè)備操作安全技術(shù)。我開始習(xí)慣使用加密技術(shù)和匿名代理。我像個(gè)毒販一樣,用現(xiàn)金購買了一次性手機(jī),然后意識(shí)到要把自己常用的手機(jī)關(guān)機(jī),這樣它才不會(huì)和一次性手機(jī)的行跡重合。手機(jī)商店里帶有時(shí)間戳的監(jiān)控錄像難道不會(huì)使我暴露嗎?也許會(huì),如果真的有人這么用心去查的話。只更換SIM(用戶身份識(shí)別)卡就可以嗎?手機(jī)本身的硬件標(biāo)識(shí)符會(huì)追蹤我的行跡嗎?前一個(gè)問題的答案是:不可以。后一個(gè)問題的答案是:會(huì)。我就像是愛麗絲掉進(jìn)了兔子洞,越陷越深,逐步走上一條荒誕不經(jīng)的道路。任何一名理智的新聞工作者都知道,自己不可能徹底“隱身”。 正當(dāng)我開始懷疑自己花費(fèi)的這一番工夫是否值得時(shí),一個(gè)自稱Verax(拉丁語,意為“說真相者”)的人出現(xiàn)了。他發(fā)給了我一個(gè)加密密鑰、一個(gè)識(shí)別信號(hào),還有一種雙向驗(yàn)證方法,我之前從未見識(shí)過這么聰明的方法。這就像老式的漫畫廣告:“If U Cn Rd Ths Msg...”(若你能讀到此信息……)我滿懷欣喜地發(fā)現(xiàn),自己可以讀懂這條信息,甚至之前的疑惑也隨之打消。“我很欣賞你對(duì)操作安全,尤其是數(shù)字環(huán)境下的操作安全的重視。”Verax 在下一條信息中寫道,“很多記者在這一方面的意識(shí)還極為淡薄,這就導(dǎo)致他們所關(guān)注的對(duì)象和他們的意圖都直白地暴露在強(qiáng)大的敵人面前……有人告訴我你在這方面已經(jīng)相當(dāng)精通。” 事實(shí)并非如此。在這方面,我只是略通皮毛,是Verax 引導(dǎo)我更加深入。之后,我們開始通信。

美國黑鏡 作者簡(jiǎn)介

巴頓·格爾曼,美國知名調(diào)查記者、普利策獎(jiǎng)三度獲獎(jiǎng)?wù)摺廓?jiǎng)獲獎(jiǎng)記者,《大西洋月刊》特約撰稿人,自2013年開始在美國世紀(jì)基金會(huì)擔(dān)任資深研究員。此前曾在《華盛頓郵報(bào)》任職21年,先后擔(dān)任法律、軍事、外交、國際版塊記者。曾著有暢銷書、美國前副總統(tǒng)迪克·切尼的傳記《垂釣者》(Angler)

- >

回憶愛瑪儂

- >

推拿

- >

二體千字文

- >

上帝之肋:男人的真實(shí)旅程

- >

有舍有得是人生

- >

經(jīng)典常談

- >

人文閱讀與收藏·良友文學(xué)叢書:一天的工作

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書