-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

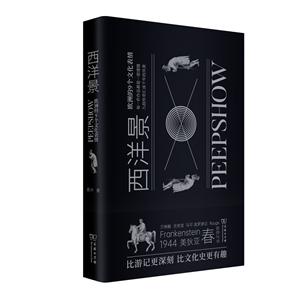

西洋景:歐洲的9個文化表情 版權信息

- ISBN:9787100182126

- 條形碼:9787100182126 ; 978-7-100-18212-6

- 裝幀:70g膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

西洋景:歐洲的9個文化表情 本書特色

適讀人群 :高中以上教育水平、對1.古希臘人的觀劇方式和當代人的觀劇方式有何區別?羅馬的萬神殿,為什么成了來自亞洲的“異教”殿堂?波提切利繪制《春》所需要的昂貴顏料是如何得到的?哈姆雷特的著名臺詞,如何撩動“低三下四”的倫敦觀眾?廣告里那些精致優雅的貴族形象,代表著真正的歐洲貴族嗎?啟蒙時期的歐洲人,是如何想象世界和中國的?為什么19世紀的科幻小說中對人造生命充滿恐懼,與現在的科幻小說偏好完全不同?好萊塢影片大行其道之前的歐洲電影產業,是什么模樣?歐盟能舉辦歐洲歌唱大賽,但為什么不能舉辦一個歐洲文學大賽呢?帶著這些問題,本書以具體事例為依據,尋找了多個方面的答案。2.書中的九個文化樣本涵蓋了戲劇、小說、建筑、電影等多個方向,契合了不同時期中的歐洲藝術潮流。這種開闊的視野使讀者得以更加全面地了解歐洲文化,不僅看到這些作品的藝術特征,也看到它們背后的歷史局勢。3.從歐洲文化的局部出發,將學術論證與個人感悟相結合的手法,令讀者在體會到閱讀快感的同時,也能對歐洲文化產生更具體、更有現實感的認知。

西洋景:歐洲的9個文化表情 內容簡介

本書以古希臘悲劇《美迪亞》、古羅馬建筑萬神殿, 中世紀后期意大利的《馬可·波羅游記》、文藝復興時期的代表繪畫《春》、古典主義時期由意大利傳入歐洲各地的《廷臣之書》、啟蒙主義時期法國的園林建筑《無憂宮》、浪漫主義時期英國小說《弗蘭肯斯坦》、20世紀后期波蘭電影《紅》、21世紀初的烏克蘭民謠《1944》等9個藝術作品為切入點, 觀察和分析了從古希臘到21世紀初的歐洲文化歷史與生態截面。本書從古代歷史討論到現實政治, 邏輯層層深入, 語言明白曉暢, 兼具批判思維和審美意識, 對作品背后的歷史事實進行了別有洞見的評述, 為讀者呈現了一份別開生面的歐洲文化導覽圖。

西洋景:歐洲的9個文化表情 目錄

寫在前面

**章 美狄亞 希臘的身份

第二章 萬神殿 天堂的模樣

第三章 《馬可·波羅游記》 外面的世界

第四章 《春》 古代的再生

第五章 《廷臣之書》 上流社會的教養

第六章 無憂宮 哲學家與哲學王

第七章 《弗蘭肯斯坦》 人的極限邊緣

第八章 《紅》 技術敘事時代

第九章 《1944》 乘著歌聲的翅膀

主要參考書目

后記

西洋景:歐洲的9個文化表情 節選

寫在前面 1 被聳人聽聞的名頭吸引,我有時會瀏覽一些網上流傳的自媒體文字。這些文章或長或短,以一種不容置疑的口吻,向讀者傳播所謂歐洲文明和歐洲文化的“硬核”信息,氣勢逼人。與這些文字類似,更有諸多冠以“秒懂”“五分鐘讀懂”篇名的帖子,販賣有關歐洲社會、文化、歷史和文明的知識,順比特管道洶涌而來,在各種流量平臺上翻飛。 近十多年,國人走出國門,旅行目的地除了東南亞諸國和地區,*顯眼的,當屬隔在十個小時飛行航程之外的歐洲。從曾經10天歐洲15國游,到15天歐洲5國深度游,再到眼下一國之內諸種路線自駕游, 中國旅客的足跡,幾乎覆蓋了歐洲所有知名景點。從20年前去歐洲做研究開始,我自己就見證了歐洲各大航空港內中國面孔逐漸增加,中文標識出現,以及免稅店接受支付寶和微信結賬的整個過程。歐洲旅游的熱潮,帶動巨大信息需求。對于那些試圖首次前往,或再去歐洲游歷的人來說,除了上網尋找各種景點美食攻略外,惡補一二歐洲知識,“秒懂”當地歷史和文化,當然是必需的功課。 中國出現了一波空前的歐洲話語熱潮,應該不是夸張。 在那些煞有介事或輕佻放浪的話語里,我們能讀到多少真實的歐洲?至少從我自己的經驗來說,不多。各種說法,言之鑿鑿,都喜歡以一言以蔽之的概括,給歐洲范圍內諸多國家和文化做出結論。這些結論,宏大而空洞,實際上幾乎沒有人文營養。 我也曾拜讀過一位大紅大紫的作者。他的書和言論,現在已經成為網紅,以至于有人把他比做中國的文藝復興式全才。拿到他一本涉及歐洲思想和藝術文化的著作,我剛讀了**章,就敗了胃口。這位作者對古希臘的描述和判斷,貌似高屋建瓴,卻只是19世紀歐洲浪漫主義者希臘狂熱的翻版。西方學者近些年已經解構的歷史敘事神話,在他的文字里依然被奉為至寶。 當然不能責怪制造這些話語的人。他們并不是專職研究歐洲的學者, 在他們和中國高校與機構的歐洲研究界之間,橫亙著一堵學術之墻。那么,在學院高墻內,在學者們的講課、著述和論文中,有關歐洲的討論 是否就抵達了真相,就避免了宏大而空洞的結論呢? 似乎也沒有那么樂觀。 曾經應邀去國內一所高校講座,題目涉及歐洲文化。講座開始后, 我就針對歐洲文化研究領域的一些常見套路和誤區進行了解構。我告訴自己的聽眾,要說世界上哪個國家出版的歐洲文學史*多,恐怕當屬中國。我們的很多大學,都開設有外國文學或西方文學課程,負責這些課程的教研室,一般都會編寫自己的教材。外國文學也好,西方文學也罷,這些文學史的主要內容還是歐洲文學。然而,在歐洲內部,卻很難看到以籠而統之面目出現的歐洲文學史。原因很簡單,一部囊括歐洲各國文學在內的文學史,應該以什么語言作為文本載體?英語?法語?德語? 還是西班牙語或意大利語?這是個巨大而嚴肅的問題。 我繼續介紹說,在歐洲學界內,有人懷疑是否有一個整體的、具備同一性的歐洲文化存在,因為歐洲各國有自己的語言、歷史和文化,不同文藝作品復雜而多樣。有些學者甚至質疑,地理上是否有一個叫歐羅巴的“洲”存在,因為,現在的歐盟并不能完全等同于歐洲,所謂歐羅巴“洲”,不過是掛在歐亞大陸邊上,瀕臨大西洋那塊不算太大的地方。當然,如果俄羅斯算是歐洲國家的話,情況又會不一樣:歐洲的東方邊 界線,就會刻在日俄之間有爭議的南千島群島礁石上…… 可以想見,學生們的反應有些驚愕。 講座結束后,這個高校負責“歐洲文化”課程的老師開玩笑地對我說,你剛才的講座嚇了我一大跳,差點把我這學期的課都否定、把我的飯碗砸了。 事實上,講座所提及的問題,只是眾多例子之一二。在我讀過的許多有關歐洲文化的論文和論著中,循傳統而來的認知誤區、由翻譯不當導致的誤讀、基于意識形態框架而制造的誤判,不在少數。這其中,也包括了我自己從事這項工作三十多年來曾經落入的陷阱。我意識到,與其去抱怨那些網絡媒體關于歐洲文化的夸夸其談,不如回過頭來檢討學界都還沒有厘清的認知混亂;與其去糾正學院外的業余愛好者對歐洲的誤解,不如先把學院內一些根深蒂固的認知和闡釋套路送去做核磁共振,看看它們是如何生成,又如何影響了我的視力和聽力。 這是我寫這本書的動因。 另一個附帶動因,是想翻越學院派的高墻。 身為人文學科的教師和研究者,我知道自己的職責所在。不過,我又似乎無法把自己的視野完全限定在學術圈內。不論是提供知識,還是提供分析和批判知識的方法,我總以為,學術研究的*終目的,不應該只針對那些CSSCI期刊的編輯和少量讀者,那些學術論著的少量讀者,甚至不應該只針對大學教室里的本科生和研究生。 從20世紀初中國的**次現代啟蒙以來,尤其自20世紀80年代的第二次啟蒙以來,中國學者、特別是西方學者在歐洲文化研究領域已經做了許多有價值的工作,改寫了歷史,改造了闡釋,形成了許多新的認知。將這些新的材料和洞見,介紹給課堂里的學生,是一個高校教師理應完成的任務。與此同時,如果我能找到一條路徑,跳出學院派的研究套路,避免學術操作的經典套話,將自己的工作成果傳播給更多的人;如果在這個歐洲話語熱得發燙的時代,居然會有學界外的讀者,愿意突破“秒懂”的喧嘩與騷動,花一點精力來深入認知歐洲的一些文化特點, 那么,讓這兩種努力在一個地方相遇,豈不是一件有意義的事情? 這是不是太過理想主義?這種努力是否能達到目標? 我不知道。

西洋景:歐洲的9個文化表情 作者簡介

易丹, 1960年出生。1981年,四川大學中文系畢業,文學學士。1984年,美國密歇根州立大學英文系畢業,文學碩士。現為四川大學文學與新聞學院教授,博士生導師。奧爾堡大學、波恩大學、根特大學、哈佛大學、魯汶大學等高校訪問學者和客座研究員。 代表作有《斷裂的世紀》、《中國現代藝術史1979-1989》(與呂澎合著)、《我在美國信息高速公路上》、《觸摸歐洲》等。發表有長篇、中短篇小說,并與錢濱合作多部獲獎電視連續劇。

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

經典常談

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

朝聞道

- >

我從未如此眷戀人間

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

莉莉和章魚