-

>

東洋鏡:京華舊影

-

>

東洋鏡:嵩山少林寺舊影

-

>

東洋鏡:晚清雜觀

-

>

關中木雕

-

>

國博日歷2024年禮盒版

-

>

中國書法一本通

-

>

中國美術8000年

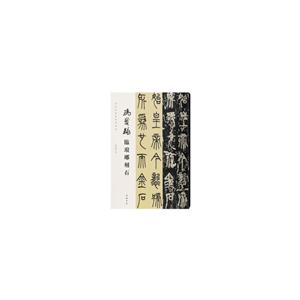

馮寶麟臨瑯山刻石 版權信息

- ISBN:9787514922257

- 條形碼:9787514922257 ; 978-7-5149-2225-7

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

馮寶麟臨瑯山刻石 內容簡介

《瑯琊刻石》又名《瑯琊臺刻石》,刻于秦始皇二十八年(前二一九),記述秦始皇『器械一量,同書文字』與『功蓋五帝,澤及牛馬』的殊功。二世元年(前二○九),秦二世東行郡縣,于始皇所立石旁刻大臣從者姓名,為彰始皇「成功盛德』,復刻詔書于其旁。據后世資料記載,刻石上的始皇頌辭和二世詔書文字,均為李斯所書,『頌辭』部分是李斯為卿時所書,『二世詔書』部分是李斯為相時所書。 據清代志書記載,《瑯琊刻石》原馬棱形錐體,高一丈五尺,下寬六尺,上寬五尺,上半部寬三尺,頂寬二尺五寸(清代工部營造尺一尺等于今二十三厘米)。 現存《瑯琊刻石》殘石高二一九厘米,寬六十七點五厘米,厚三十七厘米。今存原拓本十三行,八十六字,并原空一行,計十四行。(清初所傳拓本,只二世詔十二行,凡八十四字。后阮元遣書佐至其地,剔秦篆于榛莽中,拓之多得首行『五夫』二字。凡十三行,八十六字。) 根據北宋大文豪蘇東坡《書瑯琊篆后》一文所記可知,蘇軾知密州,于神宗熙寧九年 (一○七六)登瑯琊臺時,始皇刻石早已泯減,僅存二世詔書刻石,世稱二世詔文,也就是現在保存下來的《瑯琊刻石》。 明萬歷二十六年(一五九八),諸城知縣顏悅道重修瑯琊臺時,立石碑一座,將殘存刻石鑲嵌于碑上。清乾隆二十八年(一七六三),泰州知事宮懋讓『見石裂,熔鐵束之,得以不頹』。清道光中期,鐵束散,刻石碎。后諸城知縣毛澄筑亭覆之。光緒二十六年(一九○○),碑石遭雷擊散失。一九二一年至一九二二年,諸城視學王培裕等前后兩次到瑯琊臺搜尋,將碑石湊合修復,所幸損失很少。后移至諸城縣署,并題得石始末,有孟昭鴻、柯昌泗等刻跋。一九四九年后移置山東省博物館,一九五九年移置中國歷史博物館(今中國國家博物館)。 附一:宋,蘇軾《書瑯琊篆后》 秦始皇廿六年,初并天下。廿八年,親巡東方海上,登瑯琊臺,觀出日,樂之忘歸,徙黔首三萬家臺下,刻石頌秦德焉。二世元年,復刻詔書其旁。今頌詩亡矣,其從臣姓名僅有存者,而二世詔書具在。自始皇帝廿八年,歲在壬午,至今熙寧九年丙辰,幾千二百九十五年。

馮寶麟臨瑯山刻石 作者簡介

馮寶麟,字逸天,號鑒齋、慧觀居士,別署萬殊一相齋主人、慧觀書屋主人。一九六四年生于河北黃驛。國家一級美術師,中國藝術研究院篆刻院理論部主任、研究員,碩士研究生導師。西泠印社社員,中國書法家協會會員,中國文藝評論家協會會員,中國文字博物館書法藝術委員會委員。

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

史學評論

- >

詩經-先民的歌唱

- >

山海經

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

隨園食單