-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

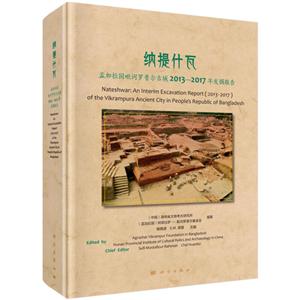

納提什瓦:孟加拉國毗訶羅普爾古城2013-2017年發掘報告 版權信息

- ISBN:9787030609137

- 條形碼:9787030609137 ; 978-7-03-060913-7

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

納提什瓦:孟加拉國毗訶羅普爾古城2013-2017年發掘報告 內容簡介

毗訶羅普爾(Vikrampura)古城是2010年由孟加拉國考古學家發現的,2013年,孟加拉國考古學家搶先發售在納提什瓦(Nateshwar)遺址進行了考古發掘。2014年12月~2018年1月,中國湖南省文物考古研究所和阿格拉廈·毗訶羅普爾(AgrasharVikrampur)基金會聘請的歐提亞·歐耐斯恩考古研究中心(OitiyaOnneswanArchaeologicalResearchCenter)組成聯合考古隊,先后三次對納提什瓦遺址進行了大規模的考古發掘,發掘面積達5236平方米,取得了重大成果。通過地層學和一系列測年數據,納提什瓦遺址可分為兩個時期。期年代約在公元780~950年,即修建于德瓦(Devas)王朝(公元750~800年)時期,沿續至旃陀羅(Chandra)王朝(公元900~1050年)的前期。第二期年代約在公元950~1223年,這段時期為旃陀羅王朝后期、跋摩(Varman)王朝(公元1080~1150年)和犀那(Sena)王朝(公元1100~1223年)時期。據考證,這三個王朝都曾建都于毗訶羅普爾。作為阿底峽尊者的故鄉,毗訶羅普爾在藏文典藏中,也是一個神圣的名字。這個規模龐大、具有不同功能的大型佛教遺址的發現,證實了這座都城的存在。納提什瓦遺址的早期遺跡,是一組塔院(stupacourt)和僧院(vihara)的綜合體,遺址規模、整體布局及單體建筑的特點,在孟加拉國都是靠前。晚期遺跡主要為十字形中心神殿建筑及多邊形塔等附屬建筑,這是孟加拉國10~13世紀金剛乘建筑的典型范例。作為南亞次大陸很后一個佛教中心的珍貴遺產,這個遺址將載入世界考古學的史冊。

納提什瓦:孟加拉國毗訶羅普爾古城2013-2017年發掘報告 目錄

**章 緒論

**節 地理位置 2

第二節 自然環境 6

第三節 歷史沿革 9

第四節 考古歷程 15

第二章 地層

**節 地層綜述 44

第二節 地層舉例 49

第三節 地層年代的14C 數據分析 64

第三章 遺跡

**節 **期遺跡 76

一 早段遺跡 76

二 中段遺跡 80

三 晚段遺跡 90

第二節 第二期遺跡(上)——十字形中心神殿建筑 101

一 發掘經過 101

二 層位關系 101

三 遺跡描述 102

四 年代推斷 118

五 對于建筑復原的設想 119

第三節 第二期遺跡(下)——其他遺跡 134

一 八邊形佛塔1 134

二 八邊形佛塔2 134

三 八邊形佛塔3 139

四 曲折形圍墻1 139

五 路面1 139

六 路面3 141

第四節 第三期遺跡 148

第四章 遺物

**節 陶器 224

第二節 其他出土遺物 308

第五章 結語

**節 納提什瓦遺址的年代分期和遺址興廢過程的歷時性描述 326

第二節 納提什瓦遺址的核心價值 335

第三節 納提什瓦遺址進一步發掘、保護的設想 337

附錄

附錄一 美國貝塔(Beta)實驗室14C 測定數據 342

附錄二 孟加拉國納提什瓦遺址出土動物遺存 347

附錄三 孟加拉國納提什瓦遺址炭化米分析 359

專文 8—12 世紀東印度佛教建筑、造像對于西藏的傳播/ 柴煥波 361

Contents

Chapter I Preface

Section 1 Geographical Background 2

Section 2 Natural Environment 6

Section 3 Brief History 9

Section 4 Archaeological Process 15

Chapter II Stratigraphy

Section 1 Comprehensive Introduction 44

Section 2 Section Description 49

Section 3 Analysis of Stratigraphy Radiocarbon Dates 64

Chapter III Cultural Remains

Section 1 The First Period Cultural Remains 76

1. Early Stage 76

2. Middle Stage 80

3. Late Stage 90

Section 2 The Second Period Cultural Remains (Part I): Cruciform Central Temple 101

1. Excavation Process 101

2. Stratigrapical Context 101

3. Remains Description 102

4. Age of the Construction 118

5. Conception on the Architectural Reconstruction 119

Section 3 The Second Period (Ⅱ): Other Features 134

1. Octagonal Stupa 1 134

2. Octagonal Stupa 2 134

3. Octagonal Stupa 3 139

4. Zigzag Boundary Wall 1 139

5. Floor 1 139

6. Floor 3 141

Section 4 The Third Period 148

Chapter IV Unearthed Artifacts

Section 1 Pottery 224

Section 2 Other Unearthed Objects 308

Chapter V Conclusion

Section 1 The Chronological Periods and the Rise and Decline of the Site 326

Section 2 The Main Value of the Nateshwar Site 335

Section 3 The Further Excavation and Conservation at Nateshwar Site 337

Appendix

Appendix 1: Radiocarbon Dates from US Beta Laboratory 342

Appendix 2: Identification Report of Fauna Specimens at Nateshwar Site 347

Appendix 3: Study of Carbonized Rice in Nateshwar site, Bangladesh 359

Special Paper

Research on the Buddhist Remains of Bangladesh During the 8th to 12th

Centuries and Their Influences on Tibet (by Chai Huanbo) 361

圖1-1 孟加拉國地理位置圖 2

圖1-2 毗訶羅普爾古城地理位置圖 3

圖1-3 納提什瓦遺址平面位置圖 4

圖1-4 拉庫羅普爾(Raghurampur)遺址、納提什瓦遺址、阿底峽故鄉金剛瑜伽(Vairajogini)村平面位置圖 7

圖1-5 納提什瓦遺址歷年發掘探方分布圖 17

圖2-1 納提什瓦遺址地層剖面位置圖 49

圖2-2 UnitJ10GridA10、B10、C10、D10、E10、E9剖面圖 50

圖2-3 UnitJ11GridE1、D1、C1、B1、A1剖面圖 51

圖2-4 UnitJ11GridE6、E5、E4、E3、E2、E1剖面圖 51

圖2-5 UnitI11GridH6、I6、J6,UnitJ11GridA6、B6、C6、D6、E6剖面圖 52

圖2-6 UnitI10GridG8、G9、G10,UnitI11GridG1、G、G3、G4、G5剖面圖 53

圖2-7 UnitK9GridA8、B8、C8、D8、E8、F8、G8、H8剖面圖 54

圖2-8 UnitL9GridA9、B9、C9、D9、E9、F9剖面圖 55

圖2-9 UnitL8GridF2、F3、F4剖面圖 56

圖2-10 UnitK7GridI10,UnitK8GridI1-I10,UnitK9GridI1-I7剖面圖 57

圖2-11 UnitH10GridJ5-J1,UnitI9GridA10-A3剖面圖 59

圖2-12 UnitI9GridJ1,UnitJ9GridA1、B1、C1、D1、E1、F1、G1、H1剖面圖 59

圖2-13 UnitJ9GridH5、G5、F5、E5、D5、C5、B5、A5,UnitI9GridJ5、I5、H5剖面圖 60

圖2-14 UnitJ10GridD8、D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1,UnitJ9GridD10、D9、D8、D7、D6、D5剖面圖 62

圖3-1 納提什瓦遺址**期遺跡總平面圖 76

圖3-2 神殿1前期建筑平剖面圖 78

圖3-3 神殿1后期建筑平剖面圖 78

圖3-4 神殿1西壁立面圖 79

圖3-5 道路3北段、道路4、墻1平剖面圖 81

圖3-6 道路3中段平剖面圖 81

圖3-7 浴室及排水溝平剖面圖 82

圖3-8 神殿2平剖面圖 84

圖3-9 房屋1平剖面圖 86

圖3-10 房屋5平剖面圖 88

圖3-11 墻3平剖面圖 89

圖3-12 十字形中心神殿建筑平面圖 103

圖3-13 十字形中心神殿建筑柱廳1平剖面圖 104

圖3-14 十字形中心神殿建筑柱廳1柱基平剖面圖 105

圖3-15 十字形中心神殿建筑柱廳2平剖面圖 109

圖3-16 十字形中心神殿建筑柱廳2柱基平剖面圖 110

圖3-17 十字形中心神殿建筑柱廳3平剖面圖 112

圖3-18 十字形中心神殿建筑柱廳4平剖面圖 115

圖3-19 十字形中心神殿建筑北門遺跡平剖面圖 119

圖3-20 納提什瓦遺址第二期遺跡總平面圖 135

圖3-21 八邊形佛塔1平剖面圖 136

圖3-22 八邊形佛塔2平剖面圖 138

圖3-23 曲折形圍墻1平剖面圖 140

圖4-1 UnitL10GridI5-J6,UnitJ11GridC1-D2①層出土陶器 225

圖4-2 UnitL10GridE6②層出土陶器 226

圖4-3 UnitI10GridI3,UnitL10,UnitJ11,UnitK9GridF10,UnitI11②層出土陶器 227

圖4-4 H1出土陶器 228

圖4-5 H1出土陶器 229

圖4-6 H1出土陶器 230

圖4-7 UnitI10-I11④層出土陶器 231

圖4-8 UnitI10-I11,UnitL10GridE6,UnitL10GridE5-F6④層出土陶器 232

圖4-9 UnitI10GridI11,UnitJ10-I6,UnitK10GridI3④層出土陶器 233

圖4-10 UnitK10-I4,UnitL10GridD6,UnitL10GridE5-F6④層出土陶器 234

圖4-11 UnitI10-I11,UnitL10GridE6④層出土陶器 234

圖4-12 UnitL10GridE5-F6,UnitI10-I11,UnitL10GridF6④層出土陶器 235

圖4-13 UnitI10-I11,UnitL10GridA6、B6、C6、D6、E6,UnitL10GridE5、F6④層出土陶器 236

圖4-14 UnitK10GridI2-I6、J2-J6⑤層出土陶器 238

圖4-15 UnitK10GridI2-I6、J2-J6,UnitL10GridE5-F6⑤層出土陶器 239

圖4-16 UnitL8GridG5-F5⑤層下部出土陶器 240

圖4-17 UnitL8GridG5-F5⑤層下部出土陶器 241

圖4-18 UnitL8GridG5-F5⑤層下部出土陶器 242

圖4-19 UnitL8GridG5-F5⑤層下部出土陶器 243

圖4-20 UnitL8GridG5-F5⑤層下部出土陶器 244

圖4-21 UnitL8GridG5-F5⑤層下部出土陶器 245

圖4-22 UnitL10GridA2-A3⑤—⑥層之間出土陶器 246

圖4-23 甕(W1∶19) 247

圖4-24 甕1內出土陶器 248

圖4-25 甕1內出土陶器 248

圖4-26 甕1內出土陶器 249

圖4-27 甕1內出土陶器 249

圖4-28 甕1內出土陶器 251

圖4-29 甕2內出土A型壺 252

圖

- >

推拿

- >

我從未如此眷戀人間

- >

經典常談

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

自卑與超越

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

姑媽的寶刀

- >

詩經-先民的歌唱