-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

青藏高原考古 版權信息

- ISBN:9787545537956

- 條形碼:9787545537956 ; 978-7-5455-3795-6

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

青藏高原考古 本書特色

★ 8開精裝,印質上佳,天地出版社2018年出版

★ 國內藏地考古權*研究機構四川大學中國藏學研究所主持編寫

★ 攜手中國社科院、西藏、青海、甘肅、新疆、寧夏、四川、云南考古所等專業機構,聚集了以霍巍、李永憲、王仁湘等為首的全國藏地考古研究專家,代表了中國青藏高原考古的*水平

★ 全書將所收青藏高原考古科研成果含報告(簡報)、著作、論文等分為【田野考古】【考古研究】【科技考古】【文化與遺產保護】四編

★ 全面系統反映青藏高原考古階段性成果的集大成者

《青藏高原考古》是中國首套集中展示青藏高原歷史文化全貌和豐富文化遺產的學術文集:囊括自20世紀50年代迄今的學術成果,100多位專家精心撰寫,600萬字,近4000幅插圖。

《青藏高原考古》由國內藏地考古*權威的研究機構四川大學中國藏學研究所主持編寫,攜手中國社科院、西藏、青海、甘肅、新疆、寧夏、四川、云南考古所等專業機構,聚集了以霍巍、李永憲、王仁湘等為首的全國藏地考古研究的*專家,代表了中國青藏高原考古的*水平。

《青藏高原考古》首*完整再現了青藏高原地區中華文明起源以及多民族文化的發生發展、交流融合的過程,對研究西部民族歷史文化、中外文化交流等具有重要意義。同時,項目為民族文化遺產保護提供了強有力的學術支持,具有重要的學術價值和現實價值。

《青藏高原考古》立足青藏高原獨特的自然地理環境下的歷史人類活動,以及地質、氣候、生態等科技史料,從田野考古、考古研究、科技考古、文化與遺產保護等方面收錄整理了青藏高原考古研究的成果,填補了海內外學術界關于青藏高原歷史文化、民族考古研究的空*,深層次揭示了青藏高原文化特色與內涵以及生態演變。

青藏高原考古 內容簡介

《青藏高原考古》立足青藏高原獨特的自然地理環境下的歷史人類活動,以及地質、氣候、生態等科技史料,從田野考古、考古研究、科技考古、文化與遺產保護等方面收錄整理了青藏高原考古研究的成果,填補了海內外學術界關于青藏高原歷史文化、民族考古研究的空白,深層次揭示了青藏高原文化特色與內涵以及生態演變。

青藏高原考古青藏高原考古 前言

前言

霍巍

早在1987年,我國著名考古學家、四川大學教授童恩正先生就撰文指出,在我國青藏高原東北,有幾道山脈連續向東延伸,一直抵達東北遼寧、吉林境內的大興安嶺一帶;而在高原的西南部,則有幾道山脈向南延伸,這就是由四川西部延向云南西北部的橫斷山脈。這一北一南的兩列山脈及其鄰近的高地,如同兩條有力的臂膀,將祖國的腹心地帶——黃河中下游和長江中下游肥沃的平原與盆地環抱;“在文化上,這一地帶則自有其淵源,有著顯著的特色,構成了古代華夏文明的邊緣地帶。盡管這一高地綿延萬里,從東北至西南成一半月形環繞著中原大地,但是從新石器時代后期直至銅器時代,活動于這一區域之內的為數眾多的民族卻留下了若干共同的文化因素”。他由此提出一個重要的論斷:通過考古學文化因素的比較分析,歷史上可能存在過一個“從東北至西南的邊地半月形文化傳播帶”。這一假說一經提出,即產生了重要的影響,開啟了中國考古學界跨地域、大視野,與自然環境相結合進行“文化因素”(Culture Element)比較研究的先河,迄今為止仍然具有深遠的意義。

雖然童恩正先生在這一論述中著重觀察的是“從東北到西南”這一古代華夏邊緣地帶,但實際上所引發的討論與思考已經遠遠超越了這一地帶。近年來國內外有不少學者在童恩正先生提出的這一學說基礎上進一步指出,實際上從我國新疆、青海、甘肅向東,沿著著名的橫斷山脈進入四川西北、云貴高原,也存在著另一條相似的“半月形文化傳播帶”,這兩條文化傳播帶形成一個猶如“Y”形的網絡,將東北邊地、西北邊地和西南邊地相互聯系在一起。不僅如此,這個“Y”形所伸出的三個觸角的先端分別還延伸到北方草原地帶、東南亞山地等更為遙遠的空間地域,所討論的例子包括東南亞青銅冶鑄的出現,石棺葬在中國邊疆地區廣泛分布的現象,石寨山和云南、四川其他遺址中出現的動物意匠和北方類型兵器等因素。

這種在遠距離、大范圍內出現的相似甚至相同的文化因素,其背后的原因極為復雜,中外學術界盡管用了眾多理論進行解釋,提出了不同的“傳播模式”或者假說,例如貿易、進貢、賞賜、移民、戰爭等原因,試圖為這一宏大敘事搭建起廣闊時空范圍間的橋梁,只是這種努力所獲得的收效目前還是有限的。早年童恩正先生主要是從生態環境及其由此形成的游牧與農業民族關系的角度提出這種傳播可能產生的原因,但他同時也慎重地指出:“這些現象產生的原因,其中既有民族的直接遷徙、融合和交往,也有間接的觀念的傳播,甚至不排除某些因素有兩地獨立發明的可能性。但是不論直接傳播也好間接傳播也好,都必須具備某些客觀條件。只有當傳播的一方和接受的一方存在共同的需要和共同的物質環境時,這種傳播才會產生。”童恩正先生的這些論述,直到今天也是十分敏銳和富有遠見的。如同國外學者安可(Anke Hein)指出的那樣:“論及中國西南及其鄰近地區,我們遇到的是一種極其多樣的自然環境,不同生態區在這里以一種特殊方式互相交融。高聳山脈之間的深谷及主要是自北向南流動的密集河網上連接了各個方向的多條道路。……鑒于交換路徑的多樣性,不僅僅需要考慮被廣為引用的‘草原聯系’,還要關注和中國西藏、印度、東南亞及其他或遠或近的諸地區之間的聯系……如同中國西藏大部和西南的很多地區、西南亞和印度的材料還有待發表甚至發掘。到現在為止,任何關于這一方面的觀點只能是暫時的。但是,現在已經清楚的是,從很早的時候開始,中國西南和西南亞的各區塊已被納入多樣的聯系網絡之中。這些聯系的重要性不等,聯系的強度和交流的形式在時間上也存在巨大差異。”

正是基于上述學術史的回顧,在當今青藏高原考古研究進入到一個新階段的時候,我們認為當前一項重要的工作是,適時地對近年來青藏高原及其周邊地區既往的考古發現和研究加以認真的梳理和總結,才有可能在這個宏大敘事的時空范圍內找準方向而不至于迷茫,這是我們編輯出版本書*為重要的宗旨所在。因為人類對青藏高原的適應和定居、遷徙與交流、生存與發展,從來就不是在一個自我封閉的“文化孤島”上進行的,從一開始就與高原周邊地區保持著密切的聯系,從不同的族群和文化中吸收多方面的養分,經過選擇與改造使其成為具有高原自身特色的“文化基因”,并將這種基因一直傳承和發揚下去。

經編委會反復討論、研究,我們決定將本書資料的收錄范圍集中在新疆、西藏、青海、甘肅、四川、云南等省區,內容劃分為四編。**編為“田野考古”。主要收錄上述各省區從舊石器時代迄今各個歷史時期的重要田野考古報告(簡報),以期反映迄今為止青藏高原及其相鄰地區的田野考古的現狀。第二編為“考古研究”。是對上述各省區一批重要考古綜合研究成果的選編,以期反映學術界對這一區域內一些重大考古與歷史問題的認識。第三編為“科技考古”。主要收錄與上述省區相關的環境變遷、科技考古等方面的代表性論文,以期反映近年來新的考古方法、技術的運用及在這一區域所取得的成果。第四編為“文化與遺產保護”。主要收錄了上述省區在實施文化遺產保護戰略、民族工藝傳承、壁畫修復等方面的部分成果,以期反映在新的時代背景之下中國邊疆地區考古從過去單一的田野考古朝著全方位的文化遺產保護發展的總趨勢。需要說明的是,這四編收錄資料在內容上的界定、劃分并不十分精確,只能粗略地體現我們的收錄和編輯方針。

總體而言,我們希望通過本書所收錄的文章進一步了解和深化對于青藏高原各民族古代文化產生和形成的概略的歷史線條,并在以下幾個重要的考古學領域進行較大范圍內的時空與文化因素的比較:其一,是對舊石器時代和新石器時代早期人群在高原及其周邊地區的活動狀態通過考古遺址和遺物有所認知,從而為探討青藏高原及其周邊地區遠古文化誕生、發展的基本線索提供科學資料;其二,是對進入青銅時代以后,這一區域內不同類型、不同特點的青銅文化(例如卡約文化、諾木洪文化、石棺葬文化等)進行觀察,從中尋找西北、西南地區的青銅文化對于青藏高原所產生的影響,并對各自所具有的共性與特性有所認識;其三,是對唐代吐蕃文明與中原唐文化的關系、吐蕃文化在這一區域內的影響及其與周邊各族文化的交流互動等問題加以觀察,尤其是對這一時期如何通過上述區域與傳統“絲綢之路”的交往從而加強了祖國內地與邊地之間更為密切的聯系有新的認識;其四,是對這一區域內佛教文明的傳播、佛教藝術的源流和呈現方式等通過田野考古所獲資料加以考察,對漢藏佛教之間的交流和相互影響有正確的理解。當然,由于我們的水平、能力和眼界等各方面的限制,能否達成上述學術目標還有待學術界的評判。

需要說明的是,由于本書是一部資料匯編式的文獻綜錄,其中的學術觀點自然會有不同甚至抵牾之處,而且有些觀點隨著不同時期新材料的不斷發現也不斷有所修正,但我們也恰恰可以通過這樣一個在較長時段、較大空間內不同材料的相互比較,從中看到對于若干學術問題認知的過程和途徑,從而總結過去,面向未來,讓我們的步履更加堅實、目標日益清晰。

*后,要感謝收入本書論著的各原創學術機構和作者個人對我們的信任和支持!沒有他們的理解和認可,要完成本書的編纂是不可能的。書中收錄的每一篇田野調查、發掘簡報和研究論文,都浸潤著他們長年奮斗在田野考古**線的心血和智慧。他們同意將自己的成果納入本書,是基于對學術的熱愛,也是一種對學術的奉獻。此外,我要感謝天地出版社的領導和責任編輯范勇先生,他的學術背景也是考古學,并且畢業于四川大學考古專業,是我大學期間的同窗好友;也要感謝責任編輯漆秋香、譚清潔,對學術事業的熱心扶持;對這樣一部只有學者們才有可能關注的純學術資料性的書,在當前出版業的現實狀況之下,沒有高遠的人文眼光和高雅的學術品位,是很難下決心投入資金和人力來進行這項也許是“得不償失”的出版工作的。因此,我要向上述單位和個人再次表達我的衷心感謝!

2017年5月30日端午節于四川大學江安花園

青藏高原考古 目錄

**編 田野考古

**冊

青藏高原可可西里地區發現的舊石器…………………………………………………………… 0007

西藏貢嘎縣昌果溝新石器時代遺存調查報告……………………………………………………… 0012

邦嘎新石器時代遺址的考察及考古發掘………………………………………………………… 0041

西藏山南隆子縣石棺墓的調查與清理…………………………………………………………… 0045

青海龍羊峽達玉臺遺址的打制石器………………………………………………………………… 0055

黃河上游拉乙亥中石器時代遺址發掘報告………………………………………………………… 0062

青海大通縣上孫家寨出土的舞蹈紋彩陶盆………………………………………………………… 0074

青海樂都縣腦莊發現馬家窯類型墓………………………………………………………………… 0078

青海民和縣胡李家遺址的發掘……………………………………………………………………… 0082

青海民和喇家遺址發現齊家文化祭壇和干欄式建筑…………………………………………… 0105

青海民和喇家史前遺址的發掘……………………………………………………………………… 0109

青海省民和縣古文化遺存調查……………………………………………………………………… 0114

青海省海南州宗日文化遺址的調查………………………………………………………………… 0134

1980年循化撒拉族自治縣考古調查……………………………………………………………… 0157

青海循化蘇呼撒墓地………………………………………………………………………………… 0164

青海互助土族自治縣總寨馬廠、齊家、辛店文化墓葬…………………………………………… 0199

青海湖環湖考古調查………………………………………………………………………………… 0216

甘肅永昌鴛鴦池新石器時代墓地…………………………………………………………………… 0224

臨夏范家村馬家窯文化遺址試掘…………………………………………………………………… 0254

甘肅臨潭縣磨溝齊家文化墓地……………………………………………………………………… 0256

甘肅省積石山縣新莊坪齊家文化遺址調查………………………………………………………… 0270

甘肅岷縣杏林齊家文化遺址調查…………………………………………………………………… 0279

四川馬爾康縣哈休遺址2006年的試掘…………………………………………………………… 0284

青藏高原邊緣地區史前遺址2009年調查試掘報告……………………………………………… 0355

第二冊

西藏阿里地區故如甲木墓地和曲踏墓地………………………………………………………… 0379

西藏昌都芒康縣新發現吐蕃時期大日如來石刻像………………………………………………… 0402

西藏朗縣列山墓地的調查和試掘…………………………………………………………………… 0404

中印邊境考古調查記——以西藏佛教后弘期大譯師仁欽桑布為中心…………………………… 0416

西藏阿里札達縣象泉河流域白東波村早期佛教遺存的考古調查……………………………… 0423

西藏阿里札達縣帕爾宗遺址壇城窟的初步調查…………………………………………………… 0437

西藏山南拉加里宮殿勘察報告……………………………………………………………………… 0451

西藏自治區昌都地區芒康縣鹽井鹽田調查報告…………………………………………………… 0466

新疆于田縣流水青銅時代墓地……………………………………………………………………… 0491

新疆洛浦縣山普拉古墓地的新發掘………………………………………………………………… 0503

新疆和田地區策勒縣達瑪溝佛寺遺址發掘報告…………………………………………………… 0509

青海民和縣喇家遺址的辛店文化墓葬…………………………………………………………… 0559

青海大通縣黃家寨墓地發掘報告…………………………………………………………………… 0566

青海化隆縣上半主洼卡約文化墓地第二次發掘…………………………………………………… 0580

青海貴德山坪臺卡約文化墓地……………………………………………………………………… 0604

青海湟源縣境內的卡約文化遺跡…………………………………………………………………… 0623

青海湟中下西河潘家梁卡約文化墓地…………………………………………………………… 0631

青海都蘭縣諾木洪搭里他里哈遺址調查與試掘…………………………………………………… 0669

青海平安縣古城青銅時代和漢代墓葬…………………………………………………………… 0706

青海民和縣胡李家發現漢墓……………………………………………………………………… 0718

青海民和縣東垣村發現東漢墓葬…………………………………………………………………… 0722

西藏阿里東嘎、皮央石窟考古調查簡報………………………………………………………… 0726

西藏札達縣皮央·東嘎遺址古墓群試掘簡報……………………………………………………… 0746

Excavations at Dindun, A Pre-Buddhist Village Site in Far Western Tibet… …………………… 0773

第三冊

青海互助縣高寨魏晉墓的清理……………………………………………………………………… 0797

青藏高原考古 節選

青藏高原考古 作者簡介

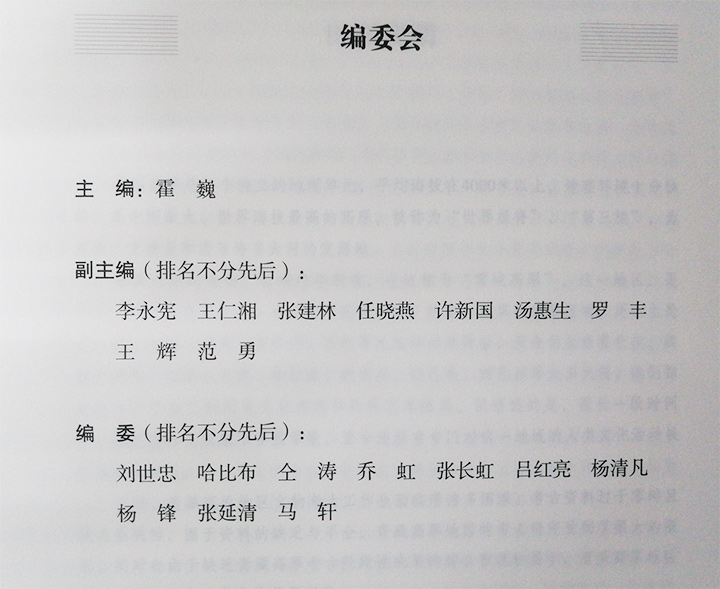

主編:霍巍

教授、博士生導師,教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授,現任教育部人文社會科學重點研究基地中國藏學研究所所長,川大博物館館長,川大歷史文化學院院長,中國考古學會理事,中國民族史學會常務理事;著有《西藏古代墓葬制度史》《吐蕃時代考古新發現及其研究》《長江上游早期文明的探索》《西南考古與中華文明》等多部學術專著。

副主編:李永憲、王仁湘等

李永憲:教授,國務院特殊津貼專家,四川大學考古系主任、中國社會科學院“中國古代文明研究中心”客座研究員;在中外權威及核心刊物發表論文百余篇,著有《昂仁縣文物志》《西藏考古與藝術》等多部著作。

王仁湘:原中國社會科學院考古研究所邊疆民族與宗教考古研究室主任,研究員;著有《拉薩曲貢》《中國史前文化》《人之初——華夏遠古文化尋蹤》等;其主編的大型考古學叢書《華夏文明探秘》曾獲第十一屆中國圖書獎。

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

唐代進士錄

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

我與地壇

- >

二體千字文

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

經典常談