-

>

東洋鏡:京華舊影

-

>

東洋鏡:嵩山少林寺舊影

-

>

東洋鏡:晚清雜觀

-

>

關(guān)中木雕

-

>

國(guó)博日歷2024年禮盒版

-

>

中國(guó)書法一本通

-

>

中國(guó)美術(shù)8000年

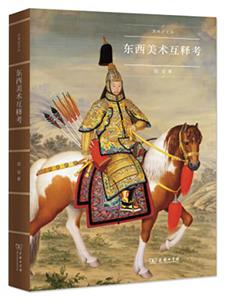

藝術(shù)史文叢東西美術(shù)互釋考 版權(quán)信息

- ISBN:9787100162166

- 條形碼:9787100162166 ; 978-7-100-16216-6

- 裝幀:80g純質(zhì)紙

- 冊(cè)數(shù):暫無(wú)

- 重量:暫無(wú)

- 所屬分類:>>

藝術(shù)史文叢東西美術(shù)互釋考 本書特色

本書由圖像敘事、詩(shī)畫關(guān)系、西畫來(lái)訪與東方態(tài)度、倫勃朗藝術(shù)中的東方元素、“氣韻”衍義辨、中國(guó)畫學(xué)域外傳播考略、西學(xué)“美術(shù)史”東漸一百年、西方現(xiàn)代主義與東方藝術(shù)觀念等14個(gè)主題串連而成,既陳述了各文明的敘事性圖像在出現(xiàn)之初與各自的文字之間的互釋轉(zhuǎn)換關(guān)系,探究了中國(guó)何時(shí)迎來(lái)西方繪畫及西方繪畫對(duì)中國(guó)視覺(jué)文化與風(fēng)格的影響,又深入解釋了以“氣韻”為核心的藝術(shù)觀念體系對(duì)漢字文化圈的影響,以及20世紀(jì)上半葉歐美學(xué)界對(duì)中國(guó)藝術(shù)觀念的接受,是一部關(guān)于中外美術(shù)交通史的重要著作。

藝術(shù)史文叢東西美術(shù)互釋考 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書由圖像敘事、詩(shī)畫關(guān)系、西畫來(lái)訪與東方態(tài)度、倫勃朗藝術(shù)中的東方元素、“氣韻”衍義辨、中國(guó)畫學(xué)域外傳播考略、西學(xué)“美術(shù)史”東漸一百年、西方現(xiàn)代主義與東方藝術(shù)觀念等14個(gè)主題串連而成,既陳述了各文明的敘事性圖像在出現(xiàn)之初與各自的文字之間的互釋轉(zhuǎn)換關(guān)系,探究了中國(guó)何時(shí)迎來(lái)西方繪畫及西方繪畫對(duì)中國(guó)視覺(jué)文化與風(fēng)格的影響,又深入解釋了以“氣韻”為核心的藝術(shù)觀念體系對(duì)漢字文化圈的影響,以及20世紀(jì)上半葉歐美學(xué)界對(duì)中國(guó)藝術(shù)觀念的接受,是一部關(guān)于中外美術(shù)交通史的重要著作。

藝術(shù)史文叢東西美術(shù)互釋考 目錄

藝術(shù)史文叢東西美術(shù)互釋考 節(jié)選

如果說(shuō)上述埃及和古羅馬的“花園”都還不能算作獨(dú)立的風(fēng)景畫,那是因?yàn)椤笆录睕Q定了圖像的功能。因此,背景擺脫敘事的功能并成為獨(dú)立的審美對(duì)象、人物和建筑物逐漸淡出的過(guò)程,才是山水畫和風(fēng)景畫的發(fā)展歷程。在這方面,中國(guó)人確屬早慧。 東晉畫家顧愷之很早便有意對(duì)三國(guó)時(shí)北魏詩(shī)人曹植的《洛神賦》做出圖像化的呈現(xiàn)。不過(guò),彼時(shí)的山水畫尚未獨(dú)立成為山水畫科,倒是山水文學(xué)的體裁卻已然確立。現(xiàn)存*早的山水畫是隋代展子虔的《游春圖》,其中已見(jiàn)“事件”的淡出。應(yīng)該從唐代開(kāi)始,獨(dú)立的山水畫門類便已趨于成熟,其形態(tài)與觀念迥異于西方后來(lái)出現(xiàn)的風(fēng)景畫。到了宋代,人們還是如此討論山水畫:“山以水為血脈,以草木為毛發(fā),以煙云為神采,故山得水而活,得草木而華,得煙云而秀媚。”這段話完全是襲用唐代以來(lái)的風(fēng)水理論術(shù)語(yǔ)。而西方的風(fēng)景畫在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里一直是地理學(xué)的制圖方式。 西方文化中的情形是:自1500至1510年的短短十年里,在德意志南部的雷根斯堡與維也納之間的多瑙河下游地區(qū),一些畫家自發(fā)地興起了對(duì)風(fēng)景的獨(dú)立觀察。就是在這一地區(qū),藝術(shù)家們開(kāi)始根據(jù)視覺(jué)體驗(yàn)直接描繪風(fēng)景,而不是像從前依賴傳統(tǒng)圖式和慣例的做法。出生于這一地區(qū)的畫家阿爾特多夫爾,其藝術(shù)實(shí)踐便代表了這一藝術(shù)史上的重要轉(zhuǎn)變。他約1526年制作的油畫《風(fēng)景》(Landscape,約1526—1528),完全摒棄敘事性的主題事件,畫面中也沒(méi)有作為點(diǎn)景之物的人物,更沒(méi)有傳統(tǒng)風(fēng)景圖式里“尖銳的巖石、規(guī)整的山脈、向地平線退去的樹(shù)叢”。取而代之的做法是,他力圖再現(xiàn)自己實(shí)地研究過(guò)的風(fēng)霜?jiǎng)兾g的松樹(shù)和巖石的形狀,以及背景的山后那一抹殘陽(yáng)。總之,作品呈現(xiàn)給觀眾的是作者對(duì)大自然的視覺(jué)體驗(yàn),它從文本的羈絆中掙脫出來(lái),并使“風(fēng)景”這個(gè)本無(wú)所指的抽象概念成了油畫的一個(gè)類型。 西方的“風(fēng)景”從16世紀(jì)上半葉開(kāi)始,便逐漸脫離了“背景”或“布景”的地位而獨(dú)立為繪畫領(lǐng)域的一個(gè)分支;抽象的“風(fēng)景”概念也具體為:山麓、樹(shù)木、建筑、路徑、田野、牧場(chǎng)、河流和天空。如果將歸屬于西方風(fēng)景畫的這八個(gè)主要元素與中國(guó)山水畫的母題做比較,一定會(huì)發(fā)現(xiàn)至少有四個(gè)元素不是山水畫的母題,其中*重要的差異在于對(duì)“天空”這一元素的處理。山水畫從確立之時(shí)便一直采用“留白”這一極為抽象的手法,來(lái)處理“天空”及其他畫面元素。這種中國(guó)畫中特有的抽象技法,西方則要到了現(xiàn)代藝術(shù)之父塞尚那里才得到理解和運(yùn)用。對(duì)于自16世紀(jì)興起的風(fēng)景畫而言,它在視知覺(jué)方面完全成熟的標(biāo)志,恰恰是天空的拓展及其對(duì)畫面效果的主導(dǎo)性作用。無(wú)限的天空對(duì)于原始的觀看方式來(lái)講是虛空、乏味或根本不存在。但我們從尼德蘭畫家楊·凡·艾克和德克·包茨以及阿爾特多夫爾的作品中見(jiàn)到,他們已經(jīng)開(kāi)始注意觀察云層和光線的效果。到了17世紀(jì),天空對(duì)于風(fēng)景畫大師如克勞德、庫(kù)普和雷斯達(dá)爾來(lái)說(shuō)則意味著太多的東西。畫面天空與大地(或大海)由地平線分割相互間的不同比例,或者如19世紀(jì)點(diǎn)彩派畫家修拉有意忽略天空,都成了風(fēng)景畫大師們精心營(yíng)造視覺(jué)效果的主要手法。 ……

藝術(shù)史文叢東西美術(shù)互釋考 作者簡(jiǎn)介

邵宏,1958年出生,江蘇南京人,暨南大學(xué)文藝美學(xué)博士、中國(guó)美術(shù)學(xué)院藝術(shù)史博士,廣州美術(shù)學(xué)院藝術(shù)史教授。主要著作有《藝術(shù)史的意義》《美術(shù)史的觀念》《衍義的“氣韻”:中國(guó)畫論的觀念史研究》《設(shè)計(jì)的藝術(shù)史語(yǔ)境》等,主要譯作有《文藝復(fù)興時(shí)期的思想與藝術(shù)》《論藝術(shù)與鑒賞》《風(fēng)格問(wèn)題:裝飾歷史的基礎(chǔ)》《藝術(shù)批評(píng)史》等

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

莉莉和章魚

- >

伊索寓言-世界文學(xué)名著典藏-全譯本

- >

朝聞道

- >

上帝之肋:男人的真實(shí)旅程

- >

隨園食單

- >

有舍有得是人生

- >

新文學(xué)天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學(xué)術(shù)叢書(紅燭學(xué)術(shù)叢書)