-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

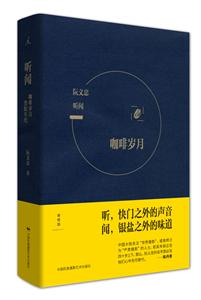

聽聞:咖啡歲月.黑膠年代 版權信息

- ISBN:9787512210813

- 條形碼:9787512210813 ; 978-7-5122-1081-3

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

聽聞:咖啡歲月.黑膠年代 本書特色

“音樂不但要挑時間聽,也必須在適當的空間里聽,否則便是噪音。好咖啡配好音樂的下午茶時間,無論再忙再累都要努力維持,累的時候尤其需要這種精神按摩。” ——阮義忠 ² 人文攝影大家原來也是“資深生活家”——對阮義忠來說,品味咖啡和聆聽黑膠并非專研的學問,而是包含人生況味的生活美學元素,由此生發出來的文字與照片,正所謂“甘苦交融,余韻無窮”。 ² 有插畫的咖啡、帶圖片的黑膠。在“咖啡歲月”中,知名插畫師阿澀為“咖啡歲月”的每篇文章精心繪制了插圖,將阮義忠在咖啡歲月中關于故人、故事的回憶以充滿想象的方式呈現給讀者。在“黑膠年代”中,除作者拍攝的有關臺灣風土和個人生活的照片以外,每篇文章還配有文中提及、作者珍藏的黑膠唱片的封面,方便讀者跟隨作者的腳步,在聆聽中按圖索驥地感受一位攝影家帶來的別樣生活美學。 ² 正手咖啡,反手黑膠;兩種翻閱的體驗,不同以往的阮義忠——《聽聞》有兩種閱讀起始,正面橫排為“咖啡歲月”,反面豎排為“黑膠年代”,兩種文本體驗交融于正文中間的80g進口彩膠紙——黃色,也是唱片標簽的顏色。封面甄選海軍藍漆涂布,文字燙金,簡約淡雅。

聽聞:咖啡歲月.黑膠年代 內容簡介

《聽聞:咖啡歲月 & 黑膠年代》是著名攝影家阮義忠的全新攝影、文化散文集。在“咖啡歲月”中,作者從他在“小鎮青年”時代養成的喝咖啡習慣說起,回顧在臺灣各地咖啡館所親歷的往事,記錄自己遍訪歐洲時所遇見的風格迥異的咖啡館文化,介紹沖泡咖啡、鑒賞咖啡的經驗,妙趣橫生,卻又不乏深刻。在“黑膠年代”中,作者回憶了自己在“進入古典音樂的世界”之后,是怎樣從一位門外漢,變成一位業余的聆聽者,又逐漸成長為一位收藏有一萬多張黑膠唱片的資深樂迷的,其間作者對發生在臺灣這塊土地上的故人與故事的描述,也同樣令人動容。

聽聞:咖啡歲月.黑膠年代 目錄

01 沙漏中的咖啡豆 001

02 克林冰果室的暗戀 005

03 作家咖啡屋的壁燈 009

04 十八世紀咖啡屋 015

05 明星咖啡屋的二三事 019

06 約會在綠洲 025

07 坑洞里的發霉咖啡 031

08 家的延伸 035

09 門雷蒂的愛爾蘭咖啡 039

10 與塞風壺有關的記憶 043

11 稻草人西餐廳與陳達 047

12 咖啡也是藥 051

13 在咖啡館的留影 055

14 在花神喝咖啡 059

15 約會在圓頂 063

16 小王子在大陽臺 067

17 咖啡之舞 071

18 咖啡的“呼愁”味兒 075

19 靜待意外發生 079

20 在瑞士的三種咖啡滋味 083

21 薩赫蛋糕和哈維卡咖啡館 089

22 阿姆斯特丹的雙胞胎及其他 095

23 憶天琴咖啡屋的朋友 099

24 阮家咖啡 105

【后記】112

01 重返黑膠年代 001

02 沒電也能聽黑膠 007

03 進入古典音樂世界 013

04 廉價的小提琴 019

05 三門峽與新世紀 025

06 不需要音樂的時刻 031

07 小劉的寶貝 037

08 春光乍現 043

09 真正虔誠的人 049

10 蜜糖的滋味 055

11 愈老愈愛海頓 063

12 人與自然的對話 069

13 帕瓦羅蒂的貴人 075

14 隨風而逝 081

聽聞:咖啡歲月.黑膠年代 節選

咖啡歲月 05 明星咖啡屋的二三事 臺北武昌街的明星咖啡屋不僅名氣*大,還是一個飽富理想精神、浪漫色彩的時代象征。1949年,五位隨國民黨政府由大陸來的俄國沙皇族裔,因思念家鄉食物,與臺灣人簡錦錐在此合開了“明星西點面包廠”,招牌上的英文是Café Astoria。因糕點精致大受歡迎,隔年在二、三樓增設咖啡屋,四十年間吸引了許多作家、詩人、畫家、表演藝術者。 2004年,明星咖啡屋在歇業15年后重新開張,一樓仍供應各式美味糕點,騎樓下卻已無詩人周夢蝶的書攤,二樓不見白先勇、席德進、黃春明、陳若曦、陳映真、尉天聰、林懷民等人的身影,三樓也不再是《現代文學》《創世紀》《文學季刊》等臺灣文學史上重要刊物的開會、編輯、校稿處。 對我而言,明星咖啡屋純粹是個解決民生問題的地方,有長達五六年時間,我與內人天天在此吃早餐,有時甚至中餐、晚餐也來報到。當時內人在附近一家進口公司上班,而我的工作室也在拐角的重慶南路一段。而明星咖啡屋雖赫赫有名,卻是收費公道、餐點可口,咖啡格外香醇,招牌羅宋湯就更不用說了。*難忘的就是面包附的那一小碟橘子醬,果香撲鼻,口感濃郁,直到現在,我都沒在海內外吃過比它更美味的。 剛到《幼獅文藝》上班,我就常來明星咖啡屋拿稿、催稿。讓我*感動的就是周夢蝶的稿子,小楷筆筆工整、蒼勁秀雅;每回鄭重無比、用雙手捧給我的,正是他那非常著名的《悶葫蘆居尺牘》。他寫稿之處不是樓上的舒適冷氣間,而是馬路邊榻榻米大小的書架下,坐的是比枕頭高不了多少的小木凳。 記得在《家庭月刊》上班時,有天經過明星,看到他的書攤敞開,小板凳卻是空的。上了咖啡屋二樓,才發現他在靠窗的小圓桌旁聚精會神地寫字,毛筆起落之間,仿佛格外恭謹;看到我,咧嘴一笑。原以為他在趕稿,走上前去,才發現那是結婚證書。“誰要結婚啊?”他也不說,只是意味深長地笑,把那張厚卡紙遞過來。我一看就愣住了,新郎是我同事,新娘卻陌生。“這是誰啊?”周老笑得更神秘了:“就是三毛啊,她的本名都被大家忘啰!” 那可是我看過寫得*好的結婚證書,可婚卻沒結成。極有女人緣的這位朋友,后來又有兩次差點成婚,對象雖不同,卻都是臺北眾所周知的才女。我跟一位小說家兩度受邀前往法院當證婚人,可是等啊等的,結果都只有他獨自出現,對我們苦笑:“還是冷靜一下,過幾天再說吧!” 我從未在明星咖啡屋得到創作靈感,倒是看過不少優秀畫家的作品初發表。也不算正式展覽,就是在泛黃的空墻面上掛畫,有時同樣作品一掛半年,有時又頻繁地更換創作者。記憶*深的就是蕭如松的水彩畫,筆觸輕柔,將鄉間景色、百姓居家描繪得詩意盎然,散著淡淡憂愁。那個年代,幾乎人人都好吞云吐霧,香煙裊裊的室內一有陽光射入便神采煥發,氣韻與他畫作融為一體,不謀而合。 在這里,當時所有的成名與未成名作家、藝術家我幾乎都見過,*具代表性的自然是小說家黃春明。從某個角度來看,明星咖啡屋的光彩跟我這位老友的傳奇性駐扎有莫大關系,只要他一出現,咖啡廳就好像成了他家的客廳。認識、不認識的人都樂于當他的聽眾,因為他的故事*多,表情、肢體語言*豐富,簡直就是天生的說書人。 讓我特別懷念的還有小說家子于。長春大學礦冶系畢業的他,本來于遼寧本溪煤礦任職,1948年來島后于臺北建國中學教數學,五十幾歲才開始寫他東北家鄉的故事。他永遠坐在明星咖啡屋的同一張桌上寫作,而且幾乎從不改稿,無論短篇、中篇、長篇,都是先想好一小段才落筆,字跡細小工整,厚厚一疊稿子就像是已經印好的。 子于的中篇小說《高粱地里大麥熟》在《中外文學》雜志連載時,就深深觸動了我,描寫手法新穎、格外引人入勝。可惜的是,他從來沒有成為文壇焦點。我很尊敬他,每次都會特別跟他聊兩句。記得*后一次見到他,桌面又是一大疊填得密密麻麻的稿紙。“又有新作啦?是長篇吧?”聽我這么問,他忍著笑意,卻擋不住得意:“是部黃色小說……”照年代判斷,那應該是他的*后一部書《迷茫——矬巴列傳》。該書出版5年后,子于就往生了。 跟明星咖啡有關的記憶大多愉快,有一次卻非但不愉快,還心如刀割。二十世紀七十年代中期,我已離開《漢聲》雜志,在《家庭月刊》工作,正處于攝影創作旺盛期,彩色、黑白都拍。出門工作,胸前總掛兩架相機,遇到好畫面就先用裝彩色膠卷的那一架捕捉,之后再拍黑白。所以,同一個場景,彩色的快門機會都比黑白好。每逢講座,我就攜帶一部幻燈機、兩支片盤,里頭裝著我*好的160張彩色透明片。 要去新竹清華大學演講的前一晚,友人在我家過夜。火車站與他的上班地點都在明星咖啡屋附近,所以我們就從家里坐出租車來明星吃早餐。一路聊性甚高,下車時竟忘了放在前座司機身邊的幻燈機與片盤。幾分鐘后驚覺,出租車早已不見蹤影。我跟朋友在明星打電話報警、通知廣播電臺,請認識的報社朋友發布消息,只要把東西還來,必定重賞。 演講當然是取消了,我傻在明星咖啡屋等消息,從早到晚六神無主、食不知味,仿佛天都塌下來了。一連好幾天我拍不下任何照片,每當拿起相機就痛苦萬分,感覺自己已失去了此生*好的作品。*后能夠重新走出來,是決定從此以后只拍黑白,就當自己從沒拍過彩色照片,才能斷絕對那些心血的思念。 法子很管用,此后我專心拍黑白照片,倒也發現,我這輩子*好的作品仍然持續誕生。 黑膠年代 02 沒電也能聽黑膠 幾乎忘了黑膠聲音的我,重聽之際不禁嚇了一跳!CD發明后,人們趨之若鶩,誰都被那毫無雜質的干凈聲音吸引了,唱片在愛樂者心中的地位一落千丈,連我也差一點把收藏送去垃圾場。事實上,CD的音場與空間感和黑膠唱片根本無法比,況且號稱永不損壞的CD,一發霉絕對完蛋。 更重要的是,錄音史上極珍貴的曲目大多封存在那直徑30.5厘米(12英寸)的乙烯基塑料中,會被復刻或轉成CD的多半是銷售市場較受歡迎的通俗曲目。那些冷門稀罕的音樂寶藏,就只能靠著唱針一圈一圈地從溝紋中挖出來。 音樂曾無數次地撼動過我的生命。打從幼時起,正是那一張張78轉、45轉以及后來的33轉黑膠唱片,讓身軀困在小島的我,透過聽覺跟古今中外的偉大心靈共振共鳴。對我來說,它們每一張都是人類智慧的結晶、靈魂的悸動。 在上一輩還沒分家前,我們和四叔、五叔在同一個屋檐下過日子。每房有一間大臥室,我們三房的樓下是爐灶和餐廳,四叔、五叔兩家則是隔著過道住在木料倉庫的二樓。三個媳婦分攤家事,除了侍奉祖母,還要輪月掌廚,負責喂飽三個家庭二三十口人的肚子。空間雖然局促,彼此倒也和樂融融。 四叔、五叔都受過日本教育,在鎮公所上班,其中一位還當上課長,算是鎮上的小資階級。分隔兩房的寬大空間,時常會被他們用來開舞會。四叔長得有點像好萊塢巨星克拉克·蓋博,五叔薩克斯風吹得特別好。他們的朋友當中,有的會打鼓,有的能吹小號、長號或彈低音貝斯,一個三五人的小型西洋樂隊輕易即能組成。長大后回想起來,那不就是爵士、藍調嗎?原來,在我們那平淡無奇的小鎮生活背后,也有如此時髦的暗流。 在那沒申請就不得聚眾的戒嚴年代,許多交誼活動都得暗中舉行。平常土里土氣的鎮民精心打扮,模仿電影中的人物,對從小在封閉環境成長的我們,那一場場的秘密舞會,真是一窺都會時尚的窗口。若是碰到警察上門取締,男女舞客四處逃竄的情景更是叫人看得心跳加快,興奮又刺激! 舞會多半在周末舉行,保守的父母每次都三令五申,禁止我們靠近。我當然沒那么聽話,等他們睡著后,便偷偷爬起來趴在窗口看。看久了便能得到默許,在中場休息時替黑膠唱盤上發條。運氣好的時候,還能拿起沙鈴搖幾下,感覺自己瞬間長大不少,也是樂手了! 在洗過兩千張黑膠后,我興起了收藏的念頭。那時還沒人炒作,坊間的二手唱片很少,無論當地、歐美、日本的品相都不佳,擱在路邊攤或音響店角落,零星落寞,價格還不如一碗湯面。 有天逛進尋寶屋,發現這家跳蚤市場居然有大量二手唱片,有些甚至還沒拆封,都是從歐美隨舊家具整貨柜標購而來。這種店愛樂者通常不會來,而我一買就是上百張,讓老板娘對我印象特別好,新貨到便通知我,讓我**個挑。 記得有好幾次,即使是晚上接到電話,我也會喜滋滋地立刻趕去,在他們堆貨的地方幫忙開箱。倉庫又潮又濕,只有一盞昏黃的燈泡。我興奮雀躍,像是進了藏寶洞的阿里巴巴。 短短一年多,我竟收了超過一萬張黑膠。那些上世紀五十、六十、七十年代的黑膠來自不同國度、不同階級的不同家庭,之前都被珍愛過,會流散出來,顯然是主人已離開人間,后代當它們是累贅。想都想不到的寶貝太多了,有從前只聞其名不得一見的版本,也有演奏家送朋友的親筆題字。我還意外發現了好幾位被時代遺忘的**歌唱家。 天底下所有的東西,放對了地方就是寶貝,放錯了地方就是廢物。對我而言,這些唱片不是等著升值的商品,而是一群舊時代音樂人的心血。我對他們懷抱敬意,希望盡可能讓這些文化遺產存在久一點。 遺憾的是,一兩年后,尋寶屋卻再也不進黑膠了。我問老板娘為什么?“黑膠搬來搬去重得要命,利潤卻很少。當初有位電子新貴答應,只要我進貨,多少他都收,現在連他自己的倉庫也擺不下了!” 各年代的黑膠唱機依然持續進口,有早自愛迪生發明的滾筒式留聲機,也有78轉的手搖機。老板娘當古董賣,價格不菲,每回都鼓吹我入手一臺,可我始終不為所動,直到一句話正中要害: “音樂在你生命中那么重要,這點錢算什么?” 我還真籌錢將上述機器各買了一臺。造型好、用料好,功能也正常如新,且無需用電,唱針在溝紋震動、直接透過號角發聲。雖然音質比不上現代的黑膠唱盤,但我心想,哪天停電,依然能透過它們進入音樂世界,因為78轉和滾筒黑膠我也有一些。

聽聞:咖啡歲月.黑膠年代 作者簡介

作者:阮義忠 攝影家,生于臺灣省宜蘭縣。早年曾任職于《幼獅文藝》,后在《漢聲》雜志英文版擔任攝影與設計。他的作品以人文紀實為主要風格,曾在法國、美國、墨西哥、瑞典等地舉辦個展,作品被巴黎現代藝術博物館等著名機構收藏。阮義忠著作豐富,其中尤以《二十位人性見證者:當代攝影大師》《當代攝影新銳》《攝影美學七問》,以及創辦的《攝影家》雜志知名,對華人地區的攝影教育影響深遠,被喻為“世界攝影之于中國的啟蒙者與傳道者”。 插圖:阿澀 浙江紹興諸暨人。獨立漫畫者,自由插畫師,手繪藝人。2008年開始創作漫畫。主要作品《烏干菜,白米飯》。曾在《SC3》《SC4》《SC5》《STRAPAZIN》《LE MONDE DIPLOMATIQUE》《CULT青年的選擇3》漫畫雜志上發表漫畫作品。曾給《生活》《花溪》《男人裝》《時尚先生》《企業家》《新周刊》等十余家雜志供稿及眾多書籍畫過封面插圖。

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

我從未如此眷戀人間

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

隨園食單

- >

朝聞道

- >

唐代進士錄

- >

小考拉的故事-套裝共3冊