-

>

公路車寶典(ZINN的公路車維修與保養秘籍)

-

>

晶體管電路設計(下)

-

>

基于個性化設計策略的智能交通系統關鍵技術

-

>

花樣百出:貴州少數民族圖案填色

-

>

山東教育出版社有限公司技術轉移與技術創新歷史叢書中國高等技術教育的蘇化(1949—1961)以北京地區為中心

-

>

鐵路機車概要.交流傳動內燃.電力機車

-

>

利維坦的道德困境:早期現代政治哲學的問題與脈絡

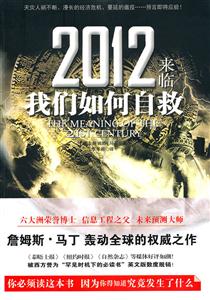

2012來臨我們如何自救 版權信息

- ISBN:9787222062498

- 條形碼:9787222062498 ; 978-7-222-06249-8

- 裝幀:暫無

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

2012來臨我們如何自救 本書特色

《2012來臨,我們如何自救》是一部浸潤著深切人文關懷的有關人類集體救贖的科學指南,同時這也是一部繪制了人類末日圖景的歷史畫卷。

2012來臨我們如何自救 目錄

2012來臨我們如何自救 節選

馬丁在《2012來臨,我們如何自救》書中給我們敲響了一記沉重的警鐘,并用科學的態度列舉了在未來幾十年里,我們將要面臨的災難。注意,我們面臨的已經不再是“問題”了,而是“災難”。如果我們不及時調整自身的行為,瑪雅人關于2012末日的預言沒準就成真了,到時怕是真有天柱折,地維絕,四極廢,九州裂,天傾西北,地陷東南,洪水泛濫,大火蔓延,人民流離失所的那天,若是真到了末日,一切都晚矣,我們大概是造不出諾亞方舟,也沒那個運氣等到煉五色石補蒼天,立四極的女媧吧。在本世紀,貧富兩級分化、能源危機、氣候災害、人口泛濫、恐怖主義襲擊以及飛速發展的高科技帶來的負面影響等問題日趨嚴重。地球已經在我們無節制的破壞行為中超負荷運轉了很久,馬丁毫不諱言,我們現在已經站在了整個地球生態體系崩潰的臨界點上,除了自救和墜入萬劫不復的境地之外再無別的選擇。我們正處于人類歷史上*不平凡的十字路口。 我們選擇作為,或不作為,在未來20年內,將決定地球和人類文明未來數百年來的命運。 這是一個不成功便成仁的時代。 地球上人類的需求正在迅速增長。 如果我們能夠讓地球繼續正常運轉,文明進一步發展的話,我們將面臨著一個美好的未來。 如果我們失敗,就可能會走向一個新的黑暗時代。 這本書描述了其中的差別。 在未來的幾十年里,我們還要面臨大量的問題。公眾對全球變暖和氣候變化影響的一些認識,還有許多不可逾越的巨大障礙,一些情況也許比我們想象的更危險更脆弱。 好消息是,它們都將得到解決方案。

2012來臨我們如何自救 相關資料

無國界的災難在經典的希臘悲劇中,劇中英雄并不知道他的行為會導致災難性后果。現實也是如此——極度的驕傲和自信使得人類忽視了神的警告,因此最終招致了災難性悲劇:對地球產生極大危害,引起癌癥,導致人口極度膨脹,破壞我們在這個星球上生存能力……而這些,原本是可以避免的。現在,我們正身處劇中,我們應該問問自己,要如何去改變這場戲的結尾。1人類為之驕傲的科技拙劣而簡單,威力卻異常強大。人造化學物質在體內聚集,最終會引起癌癥、先天缺陷及其他疾病。直到最近,人類對世界的看法仍過于單純。之前人類尚未具備足夠的科學知識了解自然的復雜性。過去的幾十年里,科學的幾個領域已經證明:自然比我們已經認識到的更加深奧和復雜。我們的頭腦和身體、我們的免疫系統、自然界的生態系統、病毒的發展進化以及這個星球上生態體系之間錯綜復雜的相互影響,都極為復雜,就像原子內部結構和宇宙物理學一樣。與自然相比,人類為之驕傲的科技仍顯拙劣而簡單,但是其威力卻異常強大。當推土機遇到熱帶雨林,自然遭到了破壞;當DDT在鄉間散播時,許多物種因此滅亡;核輻射能紊亂生命機制。上面提到的這些都是直接的破壞,除此之外還有一些更為細微和隱晦的破壞,比如一些合成化學物質進入體內,給我們身體的內分泌系統帶來錯誤的信號(內分泌系統是由化學信息內部間的交流而形成的復雜體系),這是看不見的。這些人造化學物質在體內聚集,最終會引起癌癥、先天缺陷以及其他疾病。自然界的進化經歷過幾百萬年的反反復復,所以它已經學會保護自己免受來自自身的傷害,但是它沒有學會保護自己免受人類的傷害。自然本身充滿活力,異常強健,但是一旦與人類技術相遇,自然的某些方面就會顯得十分脆弱。2災難性的氣候變化將沖破國界,核冬天、流感或瘟疫的新病毒也將超越國界。每個社會都有其流行的幻想,我們這個時代的幻想就是太空暢游。不管是在電影還是電視劇中,地球上的人類不斷遇到來自宇宙其他地方的文明,人物有趣,層出不窮。然而不幸的是,地球之外太陽系的其他地方,除了一些最原始的生物外并沒有其他生命,如果有,也只能是在太陽系1拍英里以外的地方。而殘酷的現實是,至少在21世紀我們仍不可能長途跋涉接觸其他太空文明,其他文明也不會造訪我們地球。我們是完全孤立的,這是我們這個世界可怕的一面。人類痛恨孤獨。孩子們天天聽著來自外部太空的故事,而現實是我們這個生命豐富的美麗星球是完全孤獨的。我們最好了解這一現實,這樣我們就會體會到對這個星球的破壞給我們帶來的嚴重后果。我們的星球變得越來越像一個高壓鍋,開始進入一個激烈變化的時代,人口過剩、高寬帶網絡和媒體普遍存在。但是由于貧富之間的極度差距,人們之間的關系變得越來越緊張。人類的毀壞能力已經達到前所未有的危險境地。我們正在使很多人類賴以生存的資源不斷銳減,其結果必然是爆發大規模的饑荒、暴動以及殘忍無度的戰爭。災難性的氣候變化將沖破國界,核冬天、流感或瘟疫的新病毒也將超越國界。從月球上可以觀察到人為造成的沙漠面積持續擴大。無數物種正在消失,并且永遠不會重新出現。我們可能消滅了地球上一半的物種,終結它們在幾百萬年的自然進化中的作用。1998年,俄羅斯東正教主教帕特利亞克?巴塞洛繆將破壞環境的活動宣布為人類新的罪惡,這在宗教歷史上書寫了新的篇章。他寫道:“人類使物種遭到滅絕,破壞上帝所造生物的多樣性;改變氣候、破壞地球上的自然森林和濕地,從而破壞地球的完整性;人類使用有毒物質污染地球上的水源、土地、空氣和生命。這都是罪。”這些也需要寫進其他宗教的教義。21世紀的挑戰是,怎么使這個美麗而又完全孤立的星球得到妥善管理。3人類精子數量嚴重下降,并且很多精子受到損傷。我們尋求的不再是適者生存,而是利者生存。由于我們低估了自然的脆弱性和復雜性,人類對自然和我們的霸權便產生了諸多認識誤區。誤區一:我們相信自然資源是無限的。20世紀之前我們一直認為,我們可以隨意搶奪環境資源。當殖民者登上一個新地方,他們屠殺動物為食,直到某些動物遭到滅絕。如果一個地方的資源消耗殆盡,他們就轉戰其他地方。到20世紀末,人們才意識到,地球上的自然資源不僅不是無限的,而且已經遭到了人類的嚴重破壞,即將消耗殆盡。我們和我們的科技已經變得強大有力,足以毀滅整個星球。誤區二:我們認為自然可以無限吸垢納污。人們一度認為,可以向河流、海洋和大氣無限排放污染物。但是現在,一些地區——比如俄羅斯的咸海,那里曾經無比秀美——遭到破壞的程度令人發指。臭氧層產生空洞,兩極冰帽開始融化。人造殺蟲劑、除草劑、廢棄原料、化肥和奇異化學物質已經污染了大氣、水域、土壤和海洋。誤區三:我們不曾想破壞自然物種。在過去的半個世紀中,人類不僅無意地使自然界的大量物種滅絕,而且使經歷幾百萬年進化而穩定下來的原本豐富多樣的生態系統也不再豐富,使能夠忍受人類除草劑和殺蟲劑的更具侵略性的非本地物種統治了生態系統。誤區四:我們以為我們的身體對我們所制造的產品具有免疫力。先天缺陷率迅猛增長,癌癥和其他疾病的發生率也增長迅速。在過去的25年里,人類精子數量嚴重下降,并且很多精子受到損傷。這些問題以及其他相關問題都與現在存在于多數生物身體內的人造化學物質有關。這些化學物質能夠擾亂我們的內分泌系統,特別是在胎兒發育的最初幾周。誤區五:我們以為科技能夠取代自然的作用。我們沒有認識到自然表層土壤的復雜性,結果使用強力除草劑、殺菌劑、化肥和化學廢料等,耗盡了土地的生產能力。現在由于轉基因工程的出現,我們尋求的不再是適者生存,而是利者生存,確保能獲得最大利潤。盡管新的科學技術對將來至關重要,但是我們在使用科技的同時,必須對自然界的復雜性給予充分的尊重。我們不應該用自己的小聰明取代自然界幾百萬年來形成的智慧,相反我們要同自然建立起更為貼近的合作關系。誤區六:我們以為能夠以簡單的方式管理社會。在人類文明的發展進程中,不同類型的極權主義政府為了統治復雜的人類社會,曾實行各種殘忍的政策,其結果是悲慘的。人類歷史很多都是獨裁者的歷史、官僚主義者的歷史、國王的歷史,他們根本不知道如何管理自己的國家。今天,我們比以前更清楚什么樣的統治形式更加有效。我們曾以為自然可以任意掠奪,并且用之不竭,結果這種認識使人類在19世紀和20世紀深陷麻煩。我過去以為,有無數好東西正等待我們徹底開發。同樣,人類對技術所持的類似態度也會使人類在21世紀陷入麻煩——人們認為,會有無窮無盡的好想法在實驗室中誕生,為我們所用,因此各公司爭相競爭就為從中獲取利益。這種態度引發的問題是我們蹂躪自然的能耐日益見長。我們傳播轉基因物種,全然不計后果。我們傳播人造化學物質,任其擾亂我們的身體機能。在我們學會不直接毀壞自然的同時,我們卻在繼續以更微妙的、看不見的方式破壞著它。但是如果因此就對科技產生一種盲目的排斥態度,這毫無意義。更好的技術對人類的發展至關重要,但是今天的很多技術會令我們的下一代對其殘忍性感到不寒而栗。技術的應用將日益精細復雜,我們應該更加小心謹慎,防止技術帶來的種種風險。若有人建議說應該規定讓殖民者放慢前進的腳步,那19世紀的殖民者定會大發雷霆,尤其是那些有利可圖的殖民者。今天的科學家或企業領導者也是如此。對利益的追逐使得人類做事不再謹慎,在很多情形下,人們只追求短期利益,不再去設法解決長期問題。4由于資源可以免費為人們所用,因此人們就加大對它的使用,直到最后由于過度使用而使資源遭到破壞,每個人都無法使用。在英格蘭,一個村莊的牧地為村民共有,人們可以在上面放牧自己的羊群。這種為村民所共有的土地被稱為“公有牧地”,它提供的食草剛好可以喂養村中所有的羊。但是,有些個人或許受主動性精神的驅動——這種精神在其他地方可能會為人稱贊——認為若多放養幾只羊就能獲取更多利益。假設很多人都這樣做,那么“公有牧地”就會遭到過度放牧,結果使得每個人的情況惡化。這種事情若發生在村莊里,那事態會非常明顯,也容易控制。只要開個會,對每人放牧的羊群數量定個最高限額就可以解決。現在“公有牧地”一詞已經被經濟學家采用,指被過度開采的公有資源。由于資源可以免費為人們所用,因此人們就加大對它的使用,直到最后由于過度使用而使資源遭到破壞,每個人都無法使用。我們地球環境中很多資源都是“公有牧地”——比如海洋、河流、魚類、清潔的大氣以及生態中我們看不見的部分,像地下水和臭氧層等。而現代社會也創造出了一系列新的“公有牧地”,比如高速公路、無線電頻譜、互聯網和太空衛星軌道等。對這些公有資源的使用要像對“公有牧地”的使用一樣,要進行控制,而且這種控制應該采取多種形式。比如,要購買垂釣資格證才可以獵捕鱒魚;每個獵人一個打獵季節只允許獵捕一頭熊;每個電話公司在某一特定區域僅有權購買一定量的無線電頻譜等。在此之前,我們對地球上諸多“公有牧地”的使用都認為理所當然,因為這些資源看起來如此豐富,耗之不盡——比如我們呼吸的空氣、叢林、熱帶雨林和海洋等。但是現在技術的發展使我們有能力糟蹋這些資源,隨著人口、財富以及對利益追求的不斷增長,對這些資源的破壞也日益加重。過去發生在某個村莊中的“公有牧地的悲劇”現在擴展到了整個地球。我們賴以生存的許多“公有資源”悲劇已經發展為全球性問題。地球上最大的“公有資源”就是海洋。從太空俯視,我們的地球就像個海洋的星球。海洋面積占地球面積的71%,占據了大部分的地球。地球的大部分地區被水汽形成的白云所覆蓋。海洋的最深處超過珠穆朗瑪峰的高度。陸地部分只是海面以上的一部分。當我們遨游在藍色的大海上時,我們感到海洋如此遼闊,以至于我們難以察覺其實海洋中90%的可食魚類已經遭到了我們的破壞,但這就是事實。現在海洋中存活下來的魚類比起他們的祖先要少很多。因為公眾并不能直接看到對海洋的破壞,所以我們對此給予的關注少得可憐,若能清楚地看到這種破壞,關注可能會更多。5經歷過冰川時代,經歷過海平面上升300英尺,鱈魚都活了下來,但是如今在人類現代捕魚技術面前,它卻無能為力。在17世紀初期,紐芬蘭附近的大淺灘擁有數量驚人的海洋魚類。英國捕魚船的船長報告說,那里的鱈魚群“非常密集,在其間行船非常困難”。鱈魚是在大淺灘水域生活的眾多魚類中數量最多的一種,其他魚類有大比目魚、黑斑鱈、青鱈、鲆魚和歐蝶魚等。8—10英尺長的鱘魚布滿新英格蘭的水域,孩子們用手耙就可以捕獲一桶桶重達10—20磅的龍蝦。鱈魚是最耐寒的一種魚類,而且有著令人難以想象的繁殖力,當時一條鱈魚一般5—6英尺長,而今天一般鱈魚只有18英寸長。過去,一條雌鱈魚一生總共產卵10—15次,每次能夠產900萬枚魚卵。經歷過大自然幾百萬年的變遷,經歷過冰川時代,經歷過全球氣候變暖海平面上升300英尺的時期,鱈魚都適應了自然的變化存活下來,但是如今在人類現代捕魚技術面前,它卻無能為力。1951年,一艘掛著英國國旗的神秘船只抵達大淺灘。這艘船上豎著高高的煙囪,體積宛如遠洋客輪,但是船尾處有寬大的坡道,像是捕鯨船。這是世界上第一艘工廠式冷藏捕魚船,由一家捕鯨公司建造。該公司意識到,鯨魚的儲藏加工可能會造成鯨魚的滅絕,所以現在它將此項技術應用到漁業上。這樣一艘捕魚船捕獲的鱈魚量遠遠超過目前北冰洋上所有漁船的捕魚量。稍后成百艘類似的捕魚船不斷出現在這里。它們使用雷達、聲吶尋魚器和回聲測深器等現代化技術精確地定位整個魚群,然后放下大網將它們一網打盡。這些船只可以輪換船員,可以接受海洋供給船只的供給,因此它們不需要停靠任何碼頭,一周7天,一天24小時地不間斷作業。于是這些船只開始了對海洋資源的露天開采,頗像對森林的皆伐政策。到20世紀70年代末,大淺灘的魚類資源已被消耗殆盡。10年間由于俄羅斯、歐洲和日本的工業化捕魚船的捕撈,像大淺灘這樣魚類資源豐富的水域已經在地球上絕跡了。顯然,紐芬蘭的漁業可能會遭到破壞,除非采取行動對其加以保護。1977年,根據聯合國海洋法,加拿大和冰島分別擴展出200英里的海域邊疆。大淺灘的大部分魚類資源都包括在這200英里的范圍內,所以加拿大把所有外國船只驅趕出這片水域。為此紐芬蘭的漁民歡喜雀躍,加拿大政府也向漁民保證他們會擁有輝煌的未來。加拿大政府應該是大淺灘漁業的拯救者,因為現在的大淺灘不再是“公有牧地”,它(除一小部分區域外)受到有著出色的海洋科學家的加拿大政府管轄。但是持續下降的紐芬蘭經濟給加拿大財政每年造成幾千萬美元的損耗。對此,政府的解決方案是鼓勵紐芬蘭人捕更多的魚。加拿大建立了自己的深水拖網捕魚船隊,并提供大量的捕魚補貼,從而鼓勵更多的人加入紐芬蘭漁民的行列。然而與此同時,加拿大的漁業儲備正在逐步崩潰。1975年加拿大的近海漁民有13736人,到1980年就猛增到33640人。在20世紀70年代末,加拿大大西洋的漁業生產增加了2.5倍。這種增長意味著需要捕更多的魚來保持漁業生產的發展。因此,大量由漁民和國外加工船合資建立的公司也應運而生。如果把大部分捕到的魚交給紐芬蘭漁業加工工廠,這些公司就被允許在200英里范圍內捕魚,這直接導致了該地區魚類資源的毀壞。有經驗的漁民和科學家都知道這種做法是個嚴重的錯誤。到20世紀80年代中期,大淺灘的魚量迅速減少,所捕到的魚也明顯越來越小。1988年,海洋科學家的研究顯示,大淺灘的魚類儲備瀕臨崩潰,其中鱈魚處境最令人擔憂。科學家呼吁該地區的捕魚配額應減少一半,為此政治家們也作出了妥協,但是只減少了10%。1951年當第一艘加工捕魚船來到這里時,大淺灘到產卵期的鱈魚大概有160萬噸,到1991年只有13萬噸。但是加拿大政府拒絕接受這樣的事實,每年政府頒布的捕魚配額仍有12萬噸。很快,成年的鱈魚量降到2.2萬噸,并且還有大量的鱈魚苗還沒有長到產卵期就遭到捕捉。1992年6月,加拿大政府關閉了大淺灘的鱈魚捕魚業,以恢復該地區鱈魚和其他魚類的數量,這本該是幾年前政府就應該做的,現在這一切都為時已晚。鱈魚只有到6—7歲時才能達到成熟期,開始產卵。但是對大淺灘的各項科學研究表明,這些鱈魚群沒有能夠長到3歲就慘遭捕捉,更不用說長到產卵期了。鱈魚不會再回來了。關閉鱈魚漁業生產帶來的社會和經濟代價很大,幾百個小村莊遭到了徹底毀滅。加拿大政府不得不投入幾百萬美元來支持他們,同時還有3.2萬名加拿大漁民失業。6黑海的故事給我們上了生動的一課,它呼吁我們停止對其他“公有資源”的破壞,否則將會有更大規模的海洋生態崩潰。黑海的故事是我們這個時代的一個寓言,給我們沉重的教訓。在格魯吉亞共和國流傳著這樣一個故事,說上帝分配土地的時候,格魯吉亞人由于整夜都在舉行晚會所以去晚了,此時上帝已經把土地分配完畢,所以不得不把原本想留給自己的土地分給格魯吉亞人。這塊土地就是美麗的黑海沿岸。這里氣候怡人,海灘秀美,周圍植被蔥綠,遠處高山白雪覆頂。黑海很深,有些地方超過7000英尺。幾千年以來,黑海一直都是重要的漁場,古希臘、拜占庭、土耳其帝國和俄羅斯帝國一直以此為生。多瑙河從德國西南部的黑山林發源,最后匯入黑海。但是現在它再也不是施特勞斯筆下的“藍色多瑙河”了,因為它流經幾個東歐國家,其間不斷有未經處理的污水、油類、殺蟲劑和有毒的工業廢水注入。多瑙河下游有一個大約占地200萬英畝的三角洲,在匯入黑海之前,多瑙河的水經過這個三角地帶的過濾。過去這個三角洲的作用是過濾多瑙河中的毒素和藻類。但是羅馬尼亞總統尼古拉?齊奧塞斯庫下令排干這片三角洲的水,并對其進行開發,因為他認為,閑置這個三角洲就是對羅馬尼亞不動產的極大浪費。當多瑙河沿岸的國家排放到多瑙河中的污染物不斷增多的時候,羅馬尼亞又破壞了多瑙河三角洲保護黑海的過濾作用。多瑙河和其他一些小河流從流經的大量農田中不斷攜帶過量化肥注入黑海。這使得黑海中的藻類異常茂盛,以藻類為食的浮游生物也因此劇增。這些生物消耗了水中的大部分氧氣,從而導致了一種謂之“富營養化”的情況發生。黑海大量的水下海藻草場和龐大的水下藻類森林是黑海氧氣的主要來源,它們還是170種水下物種的食物來源和庇護所,比如海綿、海葵、蟹類和其他食物鏈中的重要物種等。然而污染破壞了黑海中的海草和藻類森林,還有靠這些海草和藻類為生的水生物。富營養化和工業污染物使黑海中大部分魚類滅絕了,這片水域也變得如一潭死水一樣濁綠而充滿惡臭。死魚產生的惡臭隨風飄到曾經是旅游勝地的敖德薩和雅爾塔的街道上。當某個生態系統變弱后,必然會出現一種攻擊性的食肉動物。1982年,前蘇聯的科學家在黑海發現了一種前所未有的生物。經過一段時間的研究后終于搞清楚,這種生物是一種鐘形水母,名為淡海櫛水母,是一種原本生活在美國東海岸咸水河口中的生物。它肯定是通過船只的壓艙水漂洋過海來到了黑海。在這里,它擁有大量的食物。這種水母進食狼吞虎咽,它張開寬大的口吸干微生物的體內濃液,吮吸幼魚、小蝦、小蟹和軟體動物,直到海中的魚類被它吞噬殆盡為止。這種水母在黑海中有豐富的食物,加之沒有天敵,所以其繁殖速度成倍增加。到1990年,這種水母就超過100萬噸,超過全球漁民一年的捕魚總量。黑海海岸的度假勝地失去了可以利用的海灘,漁村沒有了魚。在隨后的幾年里,黑海從一個生態良好的水域變得瀕臨崩潰。黑海沿岸前蘇聯高級官員昔日的豪華別墅也因這種來自美國的邪惡的水母而紛紛被遺棄了。黑海和我們時代其他的類似故事中,有一點重要的相似之處是:在事態惡化之前,海洋科學家們都曾利用計算機模塊做過研究,并且指出黑海將遭到破壞,而且科學家們知道如何制止這種破壞(盡管他們必須就細節問題作進一步探討),但是政府卻對科學家的發現置若罔聞。黑海發生的災難本來完全可以預防,但是事態卻越來越嚴重,終以毀滅收場。一旦黑海沿岸城鎮的經濟遭到破壞,政治家們就迫于壓力不得不尋找解決問題的辦法。到這時,他們才開始合作。1996年10月31日,黑海沿岸六國——保加利亞、格魯吉亞、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其和烏克蘭共同簽署了《黑海戰略行動計劃》。這是恢復和保護黑海的藍皮書,包含了一整套全面恢復海洋的措施,并且就如何減少污染、管理黑海現有資源以及控制人類發展等問題制定了具體的措施,同時該計劃書呼吁多瑙河盆地各國減少污染物以及農業、工業和日常用水的排放。黑海的故事給我們上了生動的一課,它呼吁我們在其他“公有資源”尚未遭到類似黑海或更嚴重的破壞前趕緊停止對它們的破壞,否則將會有更大規模的海洋生態崩潰。科學家們知道如何限制對資源的進一步破壞,但是政府知道,這些必要的改變可能會導致失業率的上升和稅收的下降。一個民主的社會需要知識全面的公眾幫助開導政治上的行為,但是公眾對許多宏觀的科學問題確實相當無知。英國環境署的科學家告訴我,現在我們的安寧生活遇到的最大威脅是我們的能力有限,不能利用現有的知識制定政策,以產生實用的可持續性的利益。7海底網可以從海洋底部網進所有的魚類,就像是一臺巨大的機器對森林進行徹底的清除。漁業公司采用的最新技術具有破壞性。深海拖網捕魚技術將尼龍漁網深入海底幾千米,對途中所有魚類一網打盡——一網就可以捕魚400噸。最近新引進一種漁網,足有50個足球場大。海底網可以從海洋底部網進所有的魚類,就像是一臺巨大的機器對森林進行徹底的清除。大概三分之一的捕撈物沒有足夠的利潤,所以這些東西被碾碎后扔到海里,這就是所謂的“捕魚副產品”。這些超級深海拖網船在海上一待就是幾個月,一邊捕魚,一邊對所捕魚類進行加工處理,并且冷藏冰凍。這樣的捕撈—加工一條龍的高效運作使得拖網船相比傳統的捕魚船擁有更大的優勢。這些超級深海拖網船捕魚的深度達到1英里,可以捕撈到很多十年前還認為是不能食用的海洋物種——魷魚、鰩魚、長尾鱈、黑帶魚、紅蟹、張嘴鰻和刺狀角鯊等都是他們的網中之物。那些以前未曾捕撈過的魚類被烹制成“魚棒”或者加工成制作海鮮色拉的人造“蟹肉”。在深海中作業的新式拖網船可以捕撈到一些直到晚年才會產卵的魚類。現在美國和歐洲一些愛趕時髦的人受一些時尚雜志的鼓動,認為吃價格昂貴的橘刺鯛才夠時髦。但是這種魚只在新西蘭外海域1英里深的冷水中才能捕撈到。這種魚壽命較長,到30歲時才能開始繁殖后代。而拖網加工船捕撈到的橘刺鯛都遠遠低于30歲,所以這些可憐的家伙還沒能等到產卵就已經淪為人類的盤中餐。現在這種魚的主要儲量已經崩潰。因為拖網加工船成本昂貴,所以船主不會讓船閑置。這些捕魚船會一直工作直到絕大部分大型魚類消失殆盡,然后它們會轉而捕撈還沒有產卵的小魚。大魚小魚都捕撈殆盡后,它們轉而捕撈位于海洋食物鏈中下層的魚類。由于位于下層食物鏈中的魚類不斷減少,食物鏈上層中的魚類恢復的可能性也就不斷減小。8通常,我們只有在可怕的災難發生后,才被迫去嚴肅對待問題,而這不是管理這個星球的最好方法。發生環境危險警告的地方通常就是人類沒有給予環境充分重視的地方。有時,只有在災難發生后人們才采取必要的措施。人們在很多領域就災難先行模式作過評論。在這本書中,我也不斷地重復這一問題。通常,我們只有在可怕的災難發生后,才被迫去嚴肅對待問題,才會去著手處理這些嚴重的問題。1962年,鎮靜劑悲劇引起公眾的關注。因為準媽媽在懷孕期間服用了鎮靜劑之類的藥物(用來治療妊娠時的晨吐),8000名新生兒出生時伴有嚴重的缺陷,他們缺胳膊少腿,有些新生兒的手直接從肩膀長出。當時媒體的照片震驚了整個世界,美國食品和藥品管理局不得不采取強硬措施,隨后對所有的藥物進行檢測,以檢驗是否對妊娠有影響。然而災難先行模式不是管理這個星球的最好方法。隨著21世紀的發展,可能發生的災難會越來越嚴重,所以這種模式會越來越糟糕。我們將無法承受災難先行的模式。因此本書第一部分“轉變的需要”中主要探討了讓我們能夠預知災難的模式和科學,從而防止災難的發生。同時我們必須保證當權政府不能像他們忽視在新奧爾良發生的卡特里娜颶風那樣再去忽視科學了。為避免災難先行的模式,政治家和公眾必須聽從科學家們的建議。一些災難將來發生的可能性極大,但是公眾對此卻漠不關心。而這種漠然會隨著災難的開始或隨著災難變得無法避免而轉變成恐懼。然而到那時,要實施預防性措施或控制它的進一步發展都為時已晚。一些嚴重的氣候變化或大范圍致命性流行病的傳播都屬于這種情況。過度捕撈的證據毋庸置疑。我們現在的魚類捕撈量大大超過了海洋自身的補充能力。這就像是一個曾經十分富有的人現在繼續入不敷出地大手大腳地花錢,所以正一步步走向破產。如果類似的事情發生在陸地上,肯定會有公眾大聲疾呼。但是對于發生在海洋中的破壞,我們看不到,所以也就一言不發。9為了使海洋魚類數量達到可持續性發展的程度,至少20%的海域需要被列為海洋保護區,而現在保護區的數量不足海洋總面積的0.01%。海洋不能再遭破壞了。然后海洋會非常緩慢地恢復過來,經過良好的管理、可持續性發展,實現再生。海洋再生的關鍵是建立禁捕區,即所謂的“海洋保護區”。現在很多國家都已經建立了這樣的保護區。世界各地的科學家就其結果已經進行了評估。結果顯示,在大概三年的時間里,保護區中的魚類數量就可以實現增長并達到平衡狀態。如果某海域的魚類在還沒有達到繁殖年齡就遭到捕撈的話,那達到平衡狀態需要的時間還要更長。一些魚類屬于遷徙魚類,這些魚類在海洋保護區之間的遷徙路線也應該受到保護。科學家們估計,為了使海洋魚類數量達到可持續性發展的程度,至少20%的海域需要被列為海洋保護區,而現在保護區的數量不足海洋總面積的0.01%。至于本書中提到的很多問題,我們知道需要采取什么樣的措施,但是正在實施的措施在規模上還遠遠不夠。根據聯合國海洋法的規定,所有擁有海岸線的國家對離海岸線200英里之內的海域享有絕對的主權,而90%的魚類儲備以及世界上大部分魚類繁殖場都在這200英里范圍內。如果所有國家堅持他們的200英里限制,更好地控制這一范圍內的漁業資源,那大部分海洋魚類將會慢慢得以恢復。2005年,英國就如何管理漁業制定了一個十分詳細而科學的計劃。要實施這一計劃,需要經過仔細計劃建立一個海洋保護區網。英國的漁業已經開始把建立海洋保護區視為拯救他們漁業的一大途徑。同樣,要恢復海洋漁業生產,還必須禁止海底拖網捕撈和其他一些捕撈方式。為保持英國捕撈業的可持續性發展,對捕撈船隊的捕撈量必須進行限制。以上這些措施將使海洋魚類資源慢慢恢復,從而使英國的漁業成長為健康、賺錢(盡管利潤有所下降)的產業。英國鼓舞歐洲采取同樣的政策。原則上講,這樣的政策可以在全世界實行。世界上擁有海岸線的國家都應就全球漁業達成一致的協定。超過8米的捕魚船都應該登記注冊,將船上的GPS全球定位納入國際漁業管理的電腦中。凡有違禁者都應受到處罰。保護海洋食物鏈同樣至關重要,因此保護區應該延伸到海岸上,包括濕地、紅樹林以及河流三角洲地帶。對那些業已遭到破壞的濕地要進行恢復。對那些給海洋帶來污染的河流要進行清理。在河流兩岸應該種植林地以防止兩岸農田的有害物質流入河流。當關閉給河流造成污染的污染源后,通常河流在一年的時間里就可以自我恢復。地方和國家政府必須禁止具有嚴重破壞性的捕撈技術。拖網捕撈設備應該設計成離開海底幾英尺,這樣可避免刮擦海床。同時捕魚裝備應該能夠允許小魚脫網,并且避免傷害大量海豚和海龜。如果海洋管理不善、過度捕撈,那漁業將不再有任何利潤。為補償漁業,政府需要給該國漁業提供大量的補助。1995年,世界觀察研究所的統計數據表明,每年各國在漁業上的花銷為1240億美元,而所捕魚類價值才為700億美元。這聽起來有些荒謬,正常的商業不會這樣運作。這其中540億美元的差額就是政府對漁業的補助,而其中大部分補助都用于鼓勵過度捕撈。世界上用于捕撈的漁船量是維持世界可持續性漁業捕撈數量的兩倍,但是政府每年仍然花費幾十億納稅人的錢建造更加超級的拖網捕撈船。那些足以將海底所有生物網盡并且制造大量捕撈副產品的工廠式漁船都得到高層政治家的資助。作為漁業公司給他們提供資金或其他形式支持的回報,政客們拿著公眾的資金幫助他們破壞我們的環境,這極為可恥。20世紀90年代,世界各國就如何停止對鯨魚的屠殺達成協定,盡管其過程異常困難。南半球的鯨魚幾乎被捕撈殆盡,其數量減少了98.5%。對鯨魚的屠殺一經停止,其數量就逐漸恢復。現在每當春天來臨時,這種優雅的龐大動物又大量出現在了南非的海域,歡愉地嬉戲。每年,鯨魚以20%—30%的速度增長。等二三十年以后,鯨魚的數量就可以恢復到人類開始捕殺它們之前的狀況。如果采取合理的控制,到21世紀末,我們的海洋可以變得健康、充滿活力并且便于管理。但倘若我們繼續現在的所作所為,那它將遭到徹底的破壞。其他故事給我們提供了類似的結論。在白熱化的商業主義和貪婪之中,人類有著超強的智慧本質。現在我們在海洋漁業方面有著卓越的知識,隨著對海洋和海洋中魚類研究和認識的不斷增長,海洋方面的知識也越來越多。一些已經升至重要管理崗位的科學家們對科學作出清晰完美的解釋。其中一位科學家就是馬薩諸塞州伍茲?霍爾海洋學院的主任羅伯特?加格森。在接受我的一次采訪中,他提到解決海洋“公有資源”的唯一方法就是世界各國聯合起來。他認為,要讓世界各國聯合起來只能等到很多國家再也沒有漁業資源可以利用時才能實現。到那時他們才會恍然大悟,同意真正坐下來解決這個問題。羅伯特指出:“往往人們在后腦勺被敲打5次后才會真正明白到底發生了什么。”建立保護我們“公有資源”的有效機制是21世紀的意義的一部分,正如接下來我們將描述到的那樣,新的非凡的公共資源設施將被建立起來。

2012來臨我們如何自救 作者簡介

作者:(美國)詹姆斯?馬丁(James Martin) 譯者:李華穎詹姆斯?馬丁(James Martin),牛津大學計算機專業教授,世界著名的管理和信息技術專家。被譽為管理領域及信息技術領域最重要的謀士,CASE(計算機輔助系統工程)之父,未來技術預測大師,信息工程之父,世界級的系統分析大師。《電腦世界》25周年紀念版評選計算機領域全球最有影響力的人,他排名第四。他還是美國國防部軟件科學顧問委員會成員。他擁有6大洲的榮譽博士學位,曾獲普利策獎提名和年度計算機領域最有成就獎。其著述甚豐,許多著作是開創性的。本書是他的最新著作,已被改編為電影。

- >

月亮與六便士

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

山海經

- >

煙與鏡

- >

推拿

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

詩經-先民的歌唱